月別アーカイブ: 2019 11月

2019年 北海道恵迪寮同窓会 開識社講演会「最新恐竜研究 in 2019」の開催報告

[事務局からのお知らせ] [北海道支部からのお知らせ]

例年10月中に開催していた開識社講演会でしたが、現寮生の参加のしやすさを考え、寮祭準備の繁忙時期を避けて11月7日(木)の開催となりました。場所は、恒例の札幌市時計台ホール。昨年度は改修のために使用できなかったため2年ぶりです。

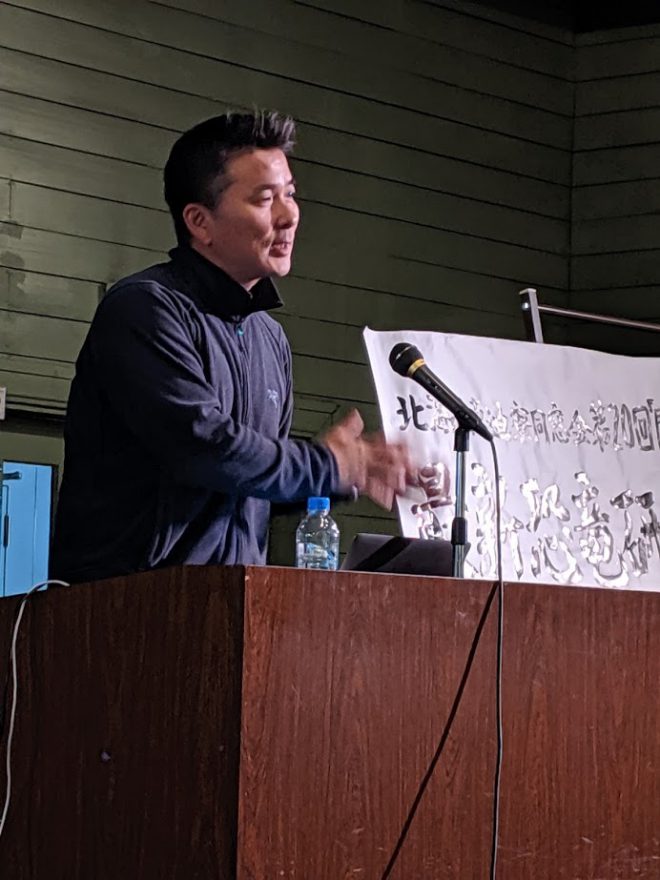

講師は、北海道大学総合博物館教授で古脊椎動物学者の小林快次先生、演題は、「最新恐竜研究 in 2019」です。先生は、カムイサウルス・ジャポニクス(むかわ竜)の全身骨格の発掘・研究で日本中に恐竜ブームを巻き起こした中心的人物です。

おとなから子どもまで大人気の恐竜博士の講演とあって、これまでのように締め切りなし・とびこみ参加OKでは、「会場に入りきれなくなるかも」と思われたため、1週間前に締め切り日を設定、さらに定員に達した場合はその前に締め切ることもあるとの断りを入れて広報を行いました。

予想通り、道新の催し案内に掲載後、申し込みが殺到し、締め切り日には会場収容可能最大人数を若干上回ってしまいました。が、「例年、欠席者も相当数出るし、いざとなれば役員と現寮生には立ってもらおう」と締め切りに間に合った申し込みはすべて受諾することにしました。しかし、当日は残念ながらみぞれ交じりの寒気身を刺す悪天候となり出足をそぎました。それにもかかわらず、125名の方にご参加いただきました。

当日準備のため開場20分前に時計台裏入り口に並ぶと、「こちらから入れますか?」と一般参加者が次々と。お母さんと一緒に並んだ小学校3年生の男の子は「むかわ町子ども化石クラブ」の会員で「小林先生の本は全部読んでいる」のだとか。

また、真っ先に並んだ(おそらく20歳代の)女性は、この講演を聴くためだけにわざわざ東京からお越しになられたとか。「小林先生の講演は申し込みが少しでも遅れると満杯で断られることが多いんです。最近2回続けて聴けなかったので、今回は参加できてうれしい!」とのこと。

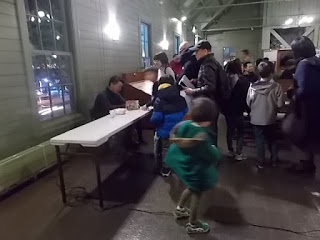

開場後すぐ、10人以上の小中学生がノートと筆記用具を手に、早々と会場最前部に陣取り、次々来場する参加者に「本日は満員です。席を詰めてお座りください。」とアナウンスを繰り返すという、いつもの開識社講演会には見られない状況のもと、時間通り午後6時の時計台の鐘の音を合図に講演会が始まりました。

講演は、「最新恐竜研究in2019」のテーマ通り、「ファルコン・アイ(ハヤブサの目)を持つ男」「ダイナソー(恐竜)小林」の異名を持つ小林教授が、国内外で文字通り体を張った命がけの発掘調査や研究によって得られた知見を紹介しながら、最新恐竜学の基礎から説明していただける非常にわかりやすいものでした。

「多くの恐竜に羽毛があった」「鳥類は恐竜の進化形」など、ひと昔前の恐竜図鑑には載っていなかった話やカムイサウルス(むかわ竜)の発掘研究の経過の話など、誰もが知的好奇心を満たされるものでした。また、「カムイサウルスは(ティラノサウルスが闊歩していた)白亜紀後期に存在した恐竜。最近芦別で、ティラノサウルス類と思われる恐竜の部分化石も見つかっており、北海道はまだまだ恐竜発掘・研究の可能性を秘めたフィールド」との話に、夢とロマンをかきたてられる思いがしました。

一方で、6600万年前のメキシコ・ユカタン半島への巨大隕石の落下・衝突を機にした「恐竜の絶滅の経過を研究することは、現代の生物(人を含む)の存続のための知恵につながる。」との話は、示唆に富んだものでした。「地球に生物が誕生して以来最大の生物絶滅期は、恐竜時代よりもずっと前の2億5200万年前。そのときは90パーセント以上の生物が絶滅した。

しかし、現代における生物絶滅の状況は、その時よりもずっとハイペースで進んでいる。」との話に驚くとともに、長大な時間のスパンで物事をとらえ、そこから真理を得ようとする古生物学の神髄を垣間見たように思いました。

講演中、子どもたちや学生の質問にやさしく丁寧に答え、講演会終了後も個別の質問や写真撮影・サインに笑顔で応じる小林先生の姿に、先生のもとで将来の恐竜博士が次々と生まれ、「恐竜研究するなら北大!」と全国の恐竜少年少女がこぞって北大を目指すようになるのではないかという確信に近い想像をしてしまいました。

(文責;北海道恵迪寮同窓会幹事 開識社担当 町田 幸作(S60入寮))

以上

2019年 「39・40会 恵迪寮入寮55周年の集い」開催報告

[事務局からのお知らせ]

令和元年11月16日

「39・40会 恵迪寮入寮55周年の集い」の開催報告

報告者;39年入寮 佐竹正治

最初に;

この集いの最終日(10月27日)に、この会の世話役を今回もやっていた40年入寮の白浜健一君が急逝し、表題の「集い」開催報告については、八重樫幸一広報委員長から、さらに芝垣美男39・40会会長から依頼があったが、気持ちが沈みなかなかペンを取る気にならなかった。

しかし、開催報告をして、けじめをつけることが彼の39・40会への意と思い、また、白浜君への供養になるものと思い、拙文を書いて開催報告とする次第です。

集い開催;

2019年(令和元年)10月26日(土)~27日(日)に、我々39・40会(昭和39年度恵迪寮入寮者及び昭和40年度恵迪寮入寮者で作る会)会員は恵迪寮入寮55周年、39・40会設立15周年を祝うべく、北海道開拓の村および支笏湖丸駒温泉に総勢33名が集結した。

この企画は、本年5月から、39年入寮の魚山和春・長浜秋良、40年入寮の伊藤迪男・大隈昭二・佐々木 忠・白浜憲一・千川浩治・内藤春彦・吉田康祐の道内勢の諸兄が世話役の主となり、道外勢の佐竹正治が加わり、企画推進されたものだ。特にまとめ役としての白浜健一君の牽引力が大きかった。

第一部;39・40会結成15周年記念献歌祭 (開拓の村旧恵迪寮舎前にて)

10月26日(土)、12時に札幌市野幌にある野外博物館「北海道開拓の村」に39年入寮者15名(道内勢7名:上戸鎖邦男・佐藤博昭・長浜秋良・長谷部一義・魚山和春・芝垣美男(晶子奥様同行)、道外勢8名:岩永栄三郎・金子公良・木谷勝・金正出・佐竹正治・佐藤忠昭・佐野幸規・竹内巧夫)、40年入寮者18名(道内勢14名:伊藤迪男・大隈昭二・小松正幸・白浜憲一・武市博・千川浩治・内藤春彦・原田守・宮前匡雄・吉田康祐・飯田晏久・紺谷克孝・佐々木忠・伏木田政義、道外勢4名:上坂佳則・草野徳夫・成ケ沢憲太郎・安井進)が集結し、旧恵迪寮舎前まで行進し、寮舎前で魚山君の開会挨拶・進行の元、吉田君の発声で「都ぞ弥生」を斉唱し献歌した。

その後各人打ち連れて旧寮舎を訪れ、玄関にある自分の名札に見入ったり、明治から恵迪の歴史を物語る数々の展示物を見学し、自分たちの時代の観桜会のプラカードを掲げた行進写真展示に感歎したりした。展示資料は興味尽きないものが多く全部見切れなく、心を残し14時に丸駒温泉専用バスで、旧恵迪寮舎を離れ支笏湖へ向かった。車内では吉田君の手配で、缶ビール・おつまみが出、自己紹介をしながら和気藹々たるムードで進行した。

下に旧恵迪寮舎前で撮った集合写真を示す。

第二部;恵迪寮懐古 (支笏湖丸駒温泉旅館3階風知草にて)

長浜君の開会宣言、内藤君の開会挨拶、一般社団法人恵迪寮同窓会を代表して白浜君から挨拶があり、佐々木君司会の元、メディアに残った映像を復活させ、我等の恵迪寮を懐かしく振り返る「恵迪寮懐古」を進行させた。

①伊藤君からNHK1975年放映の「新日本紀行」の上映。我等が寮生活を送った古きよき時代として記憶に残る恵迪がプロジェクターで再現された。

②大隈君が読売新聞社現役時代に連載した『「都ぞ弥生」の恵迪寮物語』小冊子が配布され、著者本人から解説・紹介された。あらためてこの冊子を読むと、多くのエピソードが随所に記載されており、参加諸兄は自分の恵迪寮に対する知識が不十分なるを知ったと思う。大隈君の功績大と思う。

③千川君が作詞・作曲した「39・40の会を言祝ぐ歌」の披露が本人からあった。「私達は 恵迪寮に 入いった」から始まる5節の歌で、最後は「喧嘩もしたし 夢も語った 老後もやろう」で終わる。我等の往時の寮生活を的確に歌いこみ、これからも集まろうとする良い作品だ。残念ながら歌の指導の時間が無く残念であった。

④伊藤君から「アサヒグラフ さらば恵迪寮」のスライドショーの提供があった。小生の手元に芝垣会長からコピーを頂いた「特集〈寮歌時代〉の終わり 北大恵迪寮よいざさらば」と題がある1983年2月11日号のアサグラフがある。

懐かしの恵迪寮よ。映像・画像・文字の中に再現されたが、私の脳裏には永遠にある。恵迪寮よ永久に栄えあれ!

第三部;懇親会 (丸駒温泉旅館 2階鼓草にて)

魚山君・千川君司会の下進行させた。

①物故者に対して黙祷をささげる

②奥様(北大卒)同行で参加された39・40会会長、室蘭で弁護士を開業されている芝垣美男君の挨拶。モツラーのお母さんが元気でいらっしゃるとの報も交えての挨拶があった。

③千川君発声のもと「都ぞ弥生」を1番から5番まで斉唱

④昭和40年寮歌「新しき陽は」の作歌者、金子公良君の発声で乾杯する

⑤暫し歓談の後、近況報告を1分間スピーチでやれとし、太鼓合図をスピーチの区切りとしたが、参加者諸兄は離寮後の数十年の経緯と、盛り沢山の話題を話そうとするので、太鼓のストップ合図が打たれても、スピーチは止まらなかった。

⑥二次会を一階特別室や101号室で行ったが、談論風発し往時の寮時代に戻ったようだった。しかし如何せん、お互い70台を越えた身、深夜に至りついにお開きとなり、飲みたいものは各自の部屋に持ち込み、温泉に入りたいものは入り、寝たいものは布団に入りと、散会した。

結;

今回は、寮歌は「都ぞ弥生」を歌ったのみで、物足りない面々もあったと推量するが、これはこれで、二次会も含め良く飲み、良く喋り合った集いとなった。「魔人の呪い」の一節「廻る盃夜も更けて 北斗傾く玻璃の窓 いざ吾が友よ熟睡せむ 明日は人生の旅なれば」を想起させられた集い終了場面でした。

以上を以て「39・40会 恵迪寮入寮55周年の集い」開催の報告とします。

白浜憲一君、無事報告することが出来たよ。安らかに眠ってくれ。 合掌

下に丸駒温泉での集合写真を示します。

以上

2019年 第27回佐賀県青春寮歌祭開催のご案内

[サロン]

(注記)北大同窓会佐賀県支部事務局長 大宅公一郎氏より、以下のように「第27回佐賀県青春寮歌祭開催のご案内」がありましたので恵迪寮同窓の皆さんにお知らせします。都合のつく方は、ご参加してください。

令和元年1 0月3 0日

北海道大学恵迪寮同窓会 事務局様

北大同窓会佐賀県支部

事務局長 大宅公一郎

前略ごめんください。

今年の佐賀県は8月28日の豪雨により、30年ぶりの大きな被害に見舞われました。事務局の私は仕事柄、昨年に引き続き災害復旧のための測量・設計業務に追われております。しかし今年は佐賀県だけではなく関東地方へも台風、豪雨災害が追い打ちをかけており、案じているところです。

さて、昨年よりお手数お掛けしておりますが、今年もまた「第27回佐賀県青春寮歌祭」のプログラム(別添)ができましたのでお送りします。PRのために事務局で適宜配ってもらえればと思います。

また昨年1 1月1 1日(日)には北海道開拓の父と呼ばれた島判官の銅像が出身地の佐賀でも建立されました。北大同窓会佐賀県支部としましては、クラーク先生の”Boys be ambitious. Like this old man. “の別れの言葉の”Like this old man. ” が島判官を指すのではと研究しているところです。寮歌祭プログラムにも掲載していますので参考にしてもらえば幸いです。

今年も3500部作成し、県外への配布先は下記のとおりです。

・北海道大学総務部十北大連合同窓会;1 0 0部

・恵迪寮同窓会;5 0部

・北大東京同窓会;5 0部

・北大関西同窓会;5 0部

・日本寮歌振興会;5 0部

・旧制高校記念館;5 0部

・旧制五高記念館;1 0部(地震で閉館中のため)

その他、昨年発足されました「九州北部恵迪寮同窓会」の方々( 1 8名)へもお配りしております。

以上の連絡ですが、現在プログラムの発送に追われていますので、取り急ぎのご 連絡としておきます。

連絡先

自宅〒8 4 9ー0 9 3 7 佐賀市鍋島2 – 2 – 1 9

携帯0 9 0ー7 4 6 1ー4 4 6 2

勤務先(株)親和コンサルタント〒8 4 9一0 9 3 3佐賀市卸本町7番2 5号

電話0 9 5 2 – 3 2ー13 4 8 FAX 0 9 5 2 – 3 6 – 6 6 8 1

Eメール: ooya@sinwa-consultant.jp

以上

北大フロンティア基金《恵迪寮改修費》への寄附者ご芳名について(10月31日現在)

[事務局からのお知らせ]

1.寄附者のご芳名

北海道大学総務企画部広報課 卒業生・基金事務担当から、北大フロンティア基金《恵迪寮改修費》への2019年(令和1年)10月分の寄附の状況について連絡がありましたのでお知らせいたします。

20191031;北大フロンティア基金《恵迪寮改修費》に寄附された方のご芳名

ご寄附していただいた方々には厚く御礼申し上げます。

なお、寄附の払込期限は2020年(令和2年)9月30日までとなっています。

2.寄附の払込方法について

北大フロンティア基金への寄附金払込の方法をチラシにてご案内します。

なお、このチラシは北海道大学総務企画部広報課 卒業生・基金事務担当者のご協力を得て作成しております。

恵迪寮改修費に係る寄附金の払込方法

以上

2019年 第111回恵迪寮祭を見てきました

[サロン]

第111回目となる「恵迪寮祭」が10月11日から11月8日まで開かれた。同窓会は寮祭パンフに広告を掲載し金銭支援を行っている。一般公開日は11月2日(土)から3日間であった。

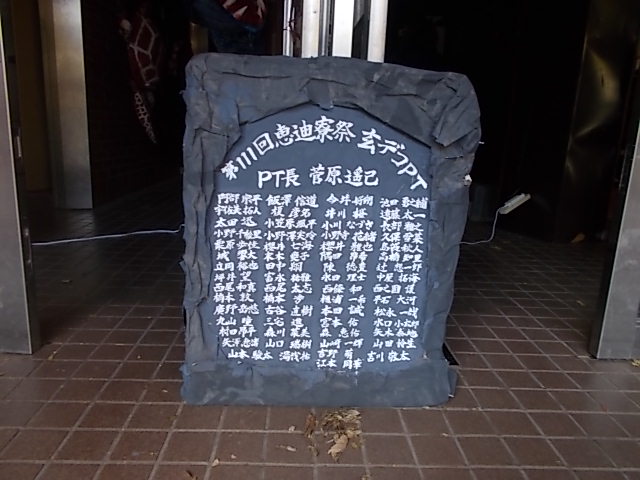

初日は同窓会員11名がOBとして参集した。「玄デコ」が出迎える。いざ、出陣!

まず、恵迪座 11:00~12:30 を観劇した。現寮生のみによるオリジナル演劇である。

スタッフ総勢40名による大熱演であった。作/演出は長峰卓君。現寮生の若々しいエネルギー、手作り感に溢れた舞台であった。「素晴らしかった。若い力で良くやってる」は内藤先生の感想。

翌日、道新3日朝刊に掲載された影響もあってか、恵迪寮は老若男女を問わず多くの市民で溢れかえった。恵迪座の席も満員に達した。

道新2日夕刊の一面トップ記事は「開かれた寮に変わらなければ伝統を守れなくなる」と現寮の危機感を伝えた。自己満足では持たないのだろう。

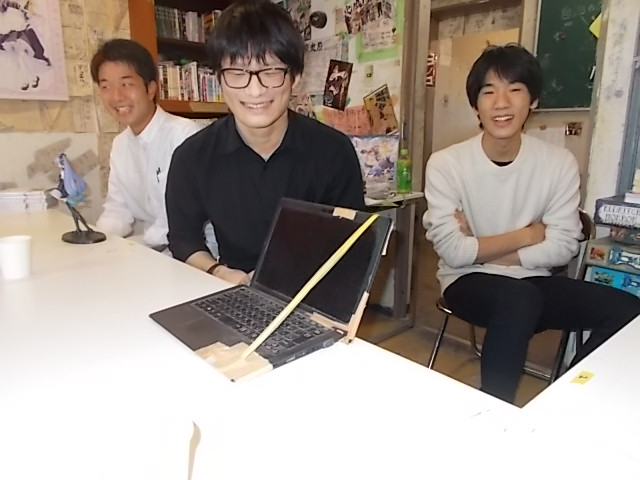

【恒例の部屋デコ探索巡りを開始した。】

❶「まんが喫茶」C棟5F

コーヒーもジュースも一杯50円。居心地が良くて1時間も滞在、話が弾んだ。廊下の黒板に残った落書き「自治の砦」は今も消されないまま。円山観桜会では徹夜の場所取り組、毎年ご苦労様。

今どきのバイトは? 〇〇君の場合、授業料のみ親が負担、仕送りはゼロなので毎晩のバイトだけが頼りだ。

執行委(18名体制)やっていた時はバイトできなく困窮した。使用中のノートパソコンもガムテープで支えている。

今どきの寮費は? 自治会費1,100円、舎費4,300円、ネット使用料1,030円、ごみ袋代30~50円、光熱費4,000~7,000円(4月以降2倍に?)とのこと。

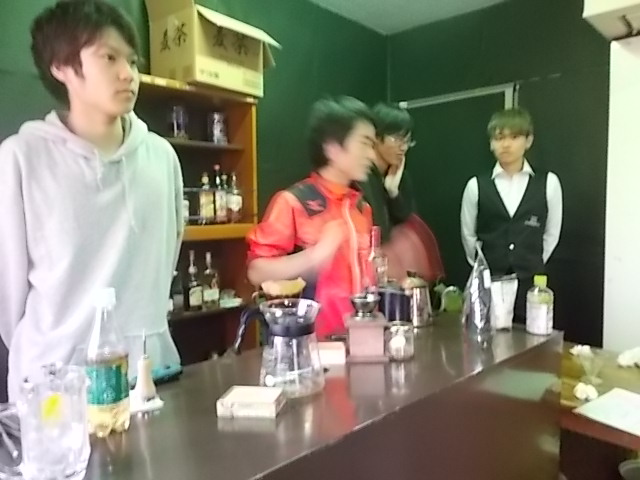

❷「BAR」A棟1F

腹が減ったので、皆で食べに入った。2Fの部屋デコが「釣り堀」を準備していたようだ。プールが失敗したのか、天井から雨が降ってきた。

しかし、誰も気にしていない。缶ビールも頂きながら食す。既成のカレールーではなく、スパイスから調合した懐かしい味だった。

❸「オカマ」B棟1F 執行委員会部屋

初日は自家製「サウナ室」だったはず。翌日は「オカマバー」に変わっていた。皆が女装し、化粧している。元応援団長の女声も完璧だ。

ここは大勢の市民で満員御礼だった。喝采や悲鳴で大賑わい。女子寮生も参戦していた。

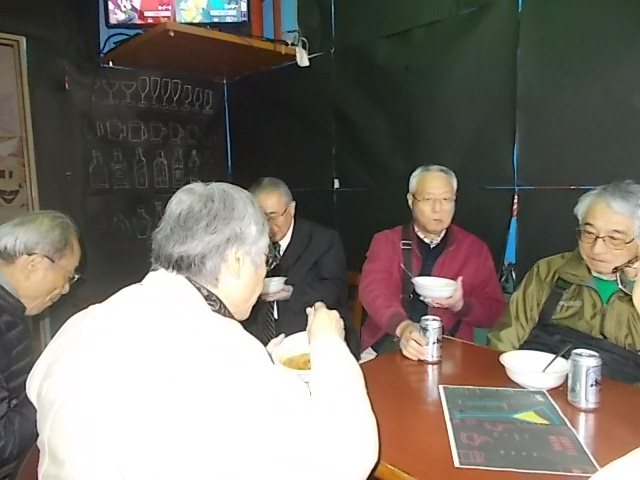

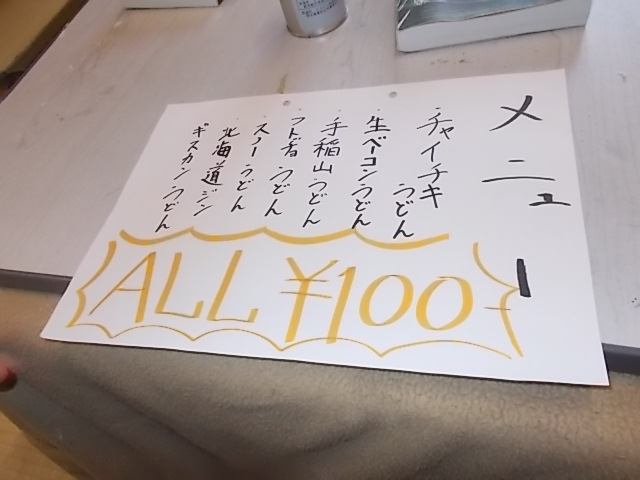

❹「うどん&パフォーマンス」B棟2F

ワンちゃんが太鼓を叩き、かしこく芸を披露してくれて、ご褒美に削り節をあげた。1杯100円の「手稲山うどん」を注文する。

ところが、衣装ロッカーに隠れていたワンちゃんも出てきて「かけうどん」が良いと吠える。結局、オール「かけうどん」なのだろう。

出汁は昆布と鰹節のみ、麺は手打ち。現寮トップシェフの手作りだそうで、実にうまい。たかが「かけうどん」、されど価値あり「自治の味」がした。

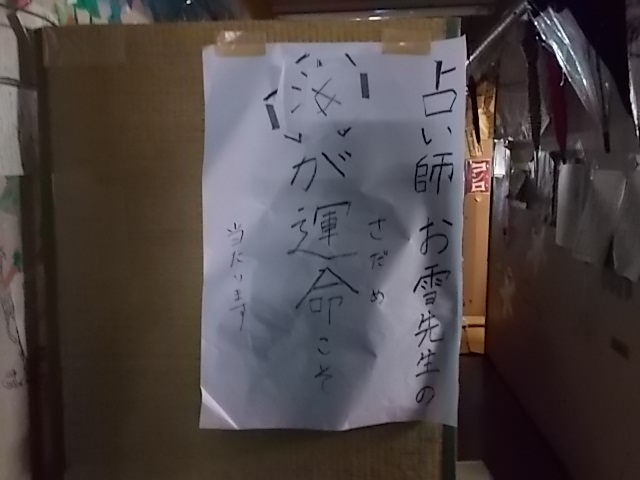

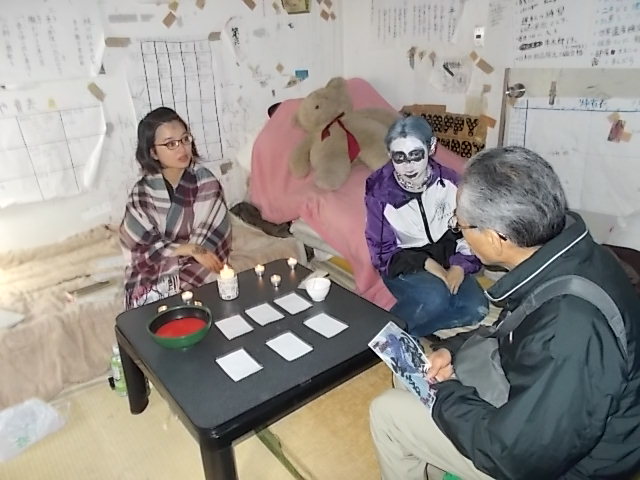

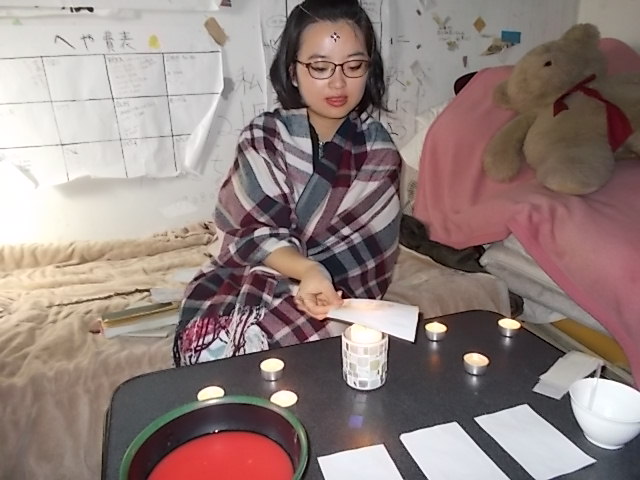

❺「占い」B棟3F

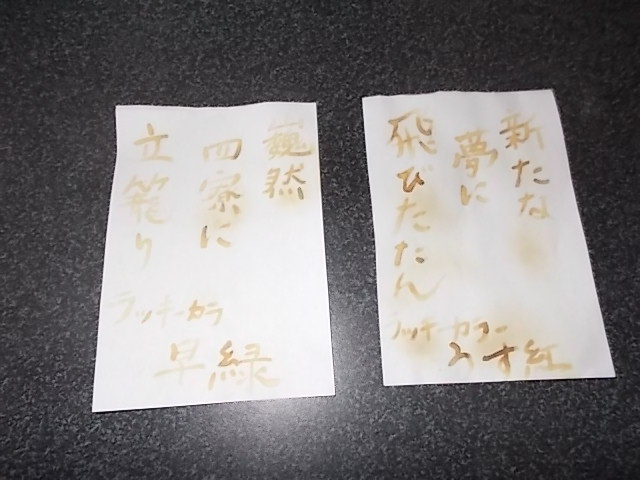

占い師に仮装した女子寮生たち。テーブルの紙を一枚引いて、ローソクであぶると文字が浮き出てきた。結果は、今日から「新たな夢に飛びたたん」ラッキーカラーは「うす紅」。

筆者が卒業時の田坂君の歌、昭和53年第70回記念祭寮歌「草は萌え出で」三番のの一節だ。占いは全て寮歌の一節から書き留めたもの。

この部屋は寮歌普及委員会である。今は委員長が女子寮生。先の旧寮舎(開拓の村)ペンキ塗りにも駆け付けてくれた。ありがとう。

❻最後に、隣の厨房に潜入した。

炊務部の仕込み現場を覗いた。200人分の食材を買い出し、朝早くから作業中とのこと。シェフ6名が交代で毎日曜日19時のスペシャル準備だ。

鶏肉は32キロ、メニュー名は不明、今日は1食100円で出すと言う。寮生は皆「スペシャルできました・・・」の寮内放送が待ち遠しい。

寮自治は食と共にあるのか。今どきのエッセン事情「平日の晩飯は部屋員の当番制。ルールは、予算一人300円まで、原則3品を作り、レトルトやインスタントはNG」。

カレーやシチューのルーもNGでスパイスから、乾麺の使用もNGで小麦粉から。少し厳しすぎるか、手抜きを許さぬエッセンの掟。

昭和58年、北大七寮を統合した新々寮は食堂が廃止された。しかし、令和元年の今もなお、恵迪寮として名を残し、伝統・文化ともに何故か健在であった。