事務局からのお知らせ

北大フロンティア基金《恵迪寮改修費》への寄附者ご芳名について(12月31日現在)

[事務局からのお知らせ]

1.寄附者のご芳名

北海道大学総務企画部広報課 卒業生・基金事務担当から、北大フロンティア基金《恵迪寮改修費》への2019年(令和1年)12月分の寄附の状況についての連絡がありましたのでお知らせいたします。

ご寄附していただいた方々には厚く御礼申し上げます。

20191231;北大フロンティア基金《恵迪寮改修費》に寄附された方のご芳名

なお、寄附の払込期限は2020年(令和2年)9月30日までとなっています。

2.寄附の払込方法について

北大フロンティア基金への寄附金払込の方法をチラシにてご案内します。

なお、このチラシは北海道大学総務企画部広報課 卒業生・基金事務担当者のご協力を得て作成しております。

以上

令和1年 長野エルム会・恵迪寮同窓会合同の寮歌祭開催報告

[事務局からのお知らせ] [東日本支部からのお知らせ]

令和初の冬がもうそこまで近づいてきている11月30日。快晴の松本にて寮歌祭が開催されました。

会場は昨年と同様松本駅近くのピレネ。5階全フロアを貸し切りました。

長野エルム会との合同開催となった今年の寮歌祭は、総勢36名の参加となりました。

午後3時から加藤 博之さん(信州大学医学部特任教授、昭和54年北大医学部卒業)による記念講演「超高齢社会の運動器疾患」が行われ、興味深い話にすっかり引き込まれました。

講演後に寮歌祭に突入。自己紹介も盛り上がり、宴は一気に最高潮を迎えました。寮歌をうたっているとあの頃に戻ったようだという声があちこちから聞こえました。

大先輩からはかつて寮で流行していた今ではもはや聞くことのできない面白い(?)歌も披露していただきました。

この場所に集った80歳代から30歳代の元北大生、元恵迪寮生は、面識の有無にかかわらず仲間として杯を酌み交わし寮歌を咆哮し談笑しました。北大や恵迪寮には時を超えて私たちを一つに結びつける大きな力を持っていることを改めて実感しました。

名残惜しい思いを胸に「都ぞ弥生」をうたいながら再会を約束し、祭りは幕を閉じました。

準備に携わった多くの方、差し入れをくださった諸先輩方、会場関係者に深く御礼を申し上げます。

(報告者;長野エルム会・恵迪寮同窓会幹事 横山 達大(S58入寮))

以上

北大フロンティア基金《恵迪寮改修費》への寄附者ご芳名について(11月30日現在)

[事務局からのお知らせ]

1.寄附者のご芳名

北海道大学総務企画部広報課 卒業生・基金事務担当から、北大フロンティア基金《恵迪寮改修費》への2019年(令和1年)11月分の寄附の状況について連絡がありましたのでお知らせいたします。

20191130;北大フロンティア基金《恵迪寮改修費》に寄附された方のご芳名

ご寄附していただいた方々には厚く御礼申し上げます。

なお、寄附の払込期限は2020年(令和2年)9月30日までとなっています。

2.寄附の払込方法について

北大フロンティア基金への寄附金払込の方法をチラシにてご案内します。

なお、このチラシは北海道大学総務企画部広報課 卒業生・基金事務担当者のご協力を得て作成しております。

恵迪寮改修費に係る寄附金の払込方法

以上

「旧寮舎展示改修支援募金」ご協力のお願い!

[事務局からのお知らせ]

2019年11月23日

「旧寮舎展示改修支援募金」ご協力のお願い!

一般社団法人恵迪寮同窓会

北海道開拓の村に旧寮舎を移築してから早くも36年が経過します。恵迪寮同窓会では建物の維持管理のために、開拓の村旧寮舎展示企画委員会の16名の委員を中心に、毎年草刈りや外壁塗装を現寮生と共に実施してきました。また、展示内容のリニューアルについて、北海道博物館研究部長や開拓の村館長等と共に協議を重ね、時代の要請に応じた新たな展示コンセプトを纏めつつあります。

即ち、「過去から未来へ自治寮をつなぐ」を展示の主題として、①自治の継承、②共同生活の継承、③寮文化の継承、④学生寮の教育的役割、⑤現在の恵迪寮生の活き活きとした姿・・・などを展開し、明治大正昭和の時代から平成令和の現代へとつながっている恵迪寮の存在価値を訴えようとしているところです。展示改修の日程は、2020年度中に基本設計と実施設計を完了し、2021年度にはリニューアルオープンする計画です。旧展示の活かせるものは残しつつも、最低限の改修資金を必要としています。

ついては、展示改修資金として、以下の要領にて支援金の募集を行います。是非とも多くの同窓生がご支援ご協力をくださいますようお願い申し上げます。

記

1.募金名称:「旧寮舎展示改修支援募金」

2.募金内容:1口1万円以上

3.目標金額:400万円

先着400名とします。

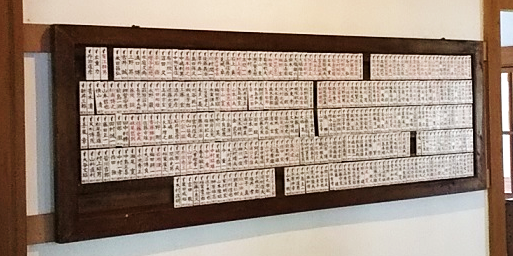

4.「展示改修協力者」として名札掲出希望者は、旧寮舎玄関の名札掲示板に氏名・入寮年次を記した名札を掲示します。名札の掲示を希望しない方の支援金も受付いたします。その旨お申し付けください。

5.現状の名札掲示板と同サイズの物を作製し、名札掲示数を倍増します。

6.募集期間:2019年11月より開始し、2020年4月末日までを第一次締切りとします。

7.既に名札を掲示しておられる同窓生の皆様につきましても、新たな展示改修にご賛同いただき、上記「展示改修支援募金」にご協力下さいますようお願い申し上げます。

掲示済みの名札に、寄付された印(例:延齢草マーク)を付けさせていただきます。

8.応募方法:別添の「開拓の村旧寮舎展示改修支援募金」応募要領(pdfとWordの2種類あります)の方法に従って送金頂きますようお願い致します。

9.展示物・データ・機器・翻訳の協力など展示改修費用の節約に資する物資・労力の提供・拠出も歓迎いたします。

以上

2019年 北海道恵迪寮同窓会 開識社講演会「最新恐竜研究 in 2019」の開催報告

[事務局からのお知らせ] [北海道支部からのお知らせ]

例年10月中に開催していた開識社講演会でしたが、現寮生の参加のしやすさを考え、寮祭準備の繁忙時期を避けて11月7日(木)の開催となりました。場所は、恒例の札幌市時計台ホール。昨年度は改修のために使用できなかったため2年ぶりです。

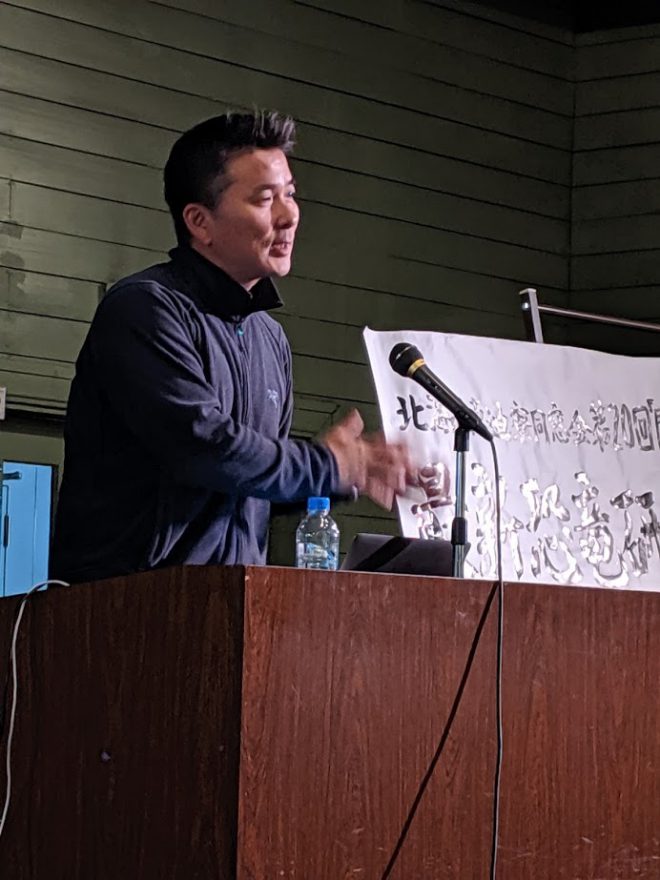

講師は、北海道大学総合博物館教授で古脊椎動物学者の小林快次先生、演題は、「最新恐竜研究 in 2019」です。先生は、カムイサウルス・ジャポニクス(むかわ竜)の全身骨格の発掘・研究で日本中に恐竜ブームを巻き起こした中心的人物です。

おとなから子どもまで大人気の恐竜博士の講演とあって、これまでのように締め切りなし・とびこみ参加OKでは、「会場に入りきれなくなるかも」と思われたため、1週間前に締め切り日を設定、さらに定員に達した場合はその前に締め切ることもあるとの断りを入れて広報を行いました。

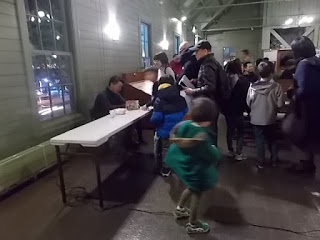

予想通り、道新の催し案内に掲載後、申し込みが殺到し、締め切り日には会場収容可能最大人数を若干上回ってしまいました。が、「例年、欠席者も相当数出るし、いざとなれば役員と現寮生には立ってもらおう」と締め切りに間に合った申し込みはすべて受諾することにしました。しかし、当日は残念ながらみぞれ交じりの寒気身を刺す悪天候となり出足をそぎました。それにもかかわらず、125名の方にご参加いただきました。

当日準備のため開場20分前に時計台裏入り口に並ぶと、「こちらから入れますか?」と一般参加者が次々と。お母さんと一緒に並んだ小学校3年生の男の子は「むかわ町子ども化石クラブ」の会員で「小林先生の本は全部読んでいる」のだとか。

また、真っ先に並んだ(おそらく20歳代の)女性は、この講演を聴くためだけにわざわざ東京からお越しになられたとか。「小林先生の講演は申し込みが少しでも遅れると満杯で断られることが多いんです。最近2回続けて聴けなかったので、今回は参加できてうれしい!」とのこと。

開場後すぐ、10人以上の小中学生がノートと筆記用具を手に、早々と会場最前部に陣取り、次々来場する参加者に「本日は満員です。席を詰めてお座りください。」とアナウンスを繰り返すという、いつもの開識社講演会には見られない状況のもと、時間通り午後6時の時計台の鐘の音を合図に講演会が始まりました。

講演は、「最新恐竜研究in2019」のテーマ通り、「ファルコン・アイ(ハヤブサの目)を持つ男」「ダイナソー(恐竜)小林」の異名を持つ小林教授が、国内外で文字通り体を張った命がけの発掘調査や研究によって得られた知見を紹介しながら、最新恐竜学の基礎から説明していただける非常にわかりやすいものでした。

「多くの恐竜に羽毛があった」「鳥類は恐竜の進化形」など、ひと昔前の恐竜図鑑には載っていなかった話やカムイサウルス(むかわ竜)の発掘研究の経過の話など、誰もが知的好奇心を満たされるものでした。また、「カムイサウルスは(ティラノサウルスが闊歩していた)白亜紀後期に存在した恐竜。最近芦別で、ティラノサウルス類と思われる恐竜の部分化石も見つかっており、北海道はまだまだ恐竜発掘・研究の可能性を秘めたフィールド」との話に、夢とロマンをかきたてられる思いがしました。

一方で、6600万年前のメキシコ・ユカタン半島への巨大隕石の落下・衝突を機にした「恐竜の絶滅の経過を研究することは、現代の生物(人を含む)の存続のための知恵につながる。」との話は、示唆に富んだものでした。「地球に生物が誕生して以来最大の生物絶滅期は、恐竜時代よりもずっと前の2億5200万年前。そのときは90パーセント以上の生物が絶滅した。

しかし、現代における生物絶滅の状況は、その時よりもずっとハイペースで進んでいる。」との話に驚くとともに、長大な時間のスパンで物事をとらえ、そこから真理を得ようとする古生物学の神髄を垣間見たように思いました。

講演中、子どもたちや学生の質問にやさしく丁寧に答え、講演会終了後も個別の質問や写真撮影・サインに笑顔で応じる小林先生の姿に、先生のもとで将来の恐竜博士が次々と生まれ、「恐竜研究するなら北大!」と全国の恐竜少年少女がこぞって北大を目指すようになるのではないかという確信に近い想像をしてしまいました。

(文責;北海道恵迪寮同窓会幹事 開識社担当 町田 幸作(S60入寮))

以上