年別アーカイブ: 2016

YouTube版「都ぞ弥生~音楽の風景~」試聴版

[事務局からのお知らせ]

北海道支部幹事の村橋究理基君制作のYouTubeによる「都ぞ弥生~音楽の風景~」試聴版をグッズ販売コーナーに載せました。このYouTube版試聴曲は連続して聴けるのが特徴です。どうぞ1度お試しください。

第108回恵迪寮祭を見てきました(限界を108(突破))

[サロン]

恵迪寮祭が、10/29(土)と10/30(日)に一般公開されると聞いたので、最初の日の29日に訪問してみた。( 慎重に記述したつもりですが、文中には間違っているところもあるかもしれません。ご容赦のほど願います。)

(1)「ミルクス本物」のLIVE(ライブ)

今寮祭の最大の目玉と思われる地元札幌の「ミルクス本物」という一風変わった名前のアイドルグループのLIVEがあった。札幌に、こういうアイドルグループが存在していることを初めて知った。

当然のことながら、写真撮影や録音は禁止ということであるが、その模様を映像で伝えられないのは残念である。

メンバーは、14歳(中学2年生)から21歳までの5人で構成されており、とにかく若々しく、躍動的であった。

寮生(といっても、ほとんどが男性だが)は、日頃接することの少ない異文化に触れたためか、全員が立って狂喜乱舞していた。こんな元気な寮生を見たのは初めてである。 関心のある方は、「ミルクス本物」のYouTubeをご覧いただければと思う。

(2)部屋デコ

17:30開演の劇団「恵迪座」の公演までかなり時間があったので、各棟(A~E)の部屋デコを見て回った。かなりの部屋に準備中の張り紙があった。聞くと、部屋デコを準備すべき人が「ミルクス本物」のLIVEに行ってしまい、部屋デコのオープンが遅れてしまったとのことである。部屋デコの数が少ないように思えた。ややさびしい感じである。

①「すったこどっこい」という女性がたこ焼きやいか焼き等を目の前で焼いて提供してくれるお店。食べてみたが美味しかった。

「すったこどっこい」の入り口

たこ焼きを焼いています

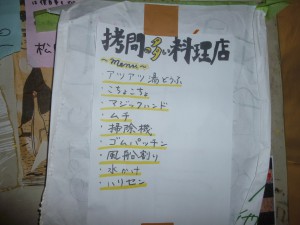

②「拷問の多い料理店」は、男性2人が上からぶら下がっており、その男性にこちょこちょする等拷問をするという趣向。但し、料理店と名乗っているが、料理が出てくる様子は見受けられなかった。

拷問の多い料理店のメニュー

拷問される人①

もう一人の拷問される人②

③「中華料理店」風だが、何を訴えようとしているかよく分からなかった。

中華料理店?風

④「芸術喫茶」には喫茶コーナーがあったので、そこでコーヒーやココアを飲んだ。元女子寮長で高名な中川さんを中心に営まれているお店で、女子棟に設営されていた。かつて在寮していた方やそのお友達も来店するなど雰囲気も柔らかであった。つい、いろいろおしゃべりをして長居をしてしまった。

メニュー①

メニュー②

⑤「監獄レストラン」は、中に入ると体に炭を塗って真黒になっている男性が、気味の悪い音楽に合わせて奇妙な動きをしていた。小さな子供であれば、恐ろしくて大泣きすると思った。レストランも監獄の檻越しに見えてが、そこには行かなかった。

中に囚人がいます

(3)恵迪座公演「みんなが溶けたチョコレイト」

これも撮影禁止のため、役者を紹介できないのが残念。

<役者> ①キャスター2人とゲスト。③突然黒い部屋に連れてこられた黒服の3人(生命保険会社勤務の男性、パートをしている女性、医者の男性)。③そして、白い部屋で何かを企む白服の3人(男性1人、女性2人)。役者全員、言語明瞭で大変聞きやすかった。かなり稽古したと思われる。

<あらすじ>

黒服の3人は、理由は区々であるが、それぞれ白服の3人を殺したと思っている。そして天にいる白服にお詫びに行くが、白服の人から厳しい注文をつけられ、それぞれ罪の償いを考え、中には死んで許しを請うと考える人も出てくる。

ところが、死者と言葉を交わせると称する人間が現れ、いろいろやっているうちに、白服の3人が生きていることが分かった。

黒服の人3人も、白服の3人も、みんなが悪人であることが判明した。

<印象>

案外、世の中ってそんなもんかもしれませんね。

以上

平成28年 第17回開識社講演会、講師に小菅正夫氏をお招きし盛会裏に終わる

[事務局からのお知らせ] [北海道支部]

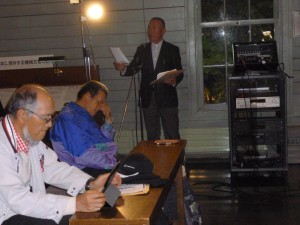

平成28年の恵迪寮同窓会北海道支部主催の開識社講演会が10月26日(水)夕方、北大獣医学部卒の旭川市旭山動物園前園長の小菅正夫氏を講師に迎え、札幌市時計台ホールで開かれました。

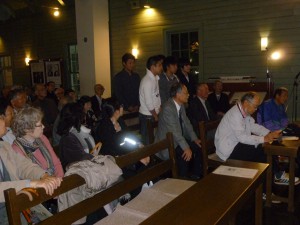

冷たい雨が降り、また札幌ドームで日本シリーズが行われている中、参加者の減少を懸念していましたが、それらの影響もなく、当初予定どおりの109名の参加者がありました。

柔道部の現役部員も6名ほど参加してくれました。また柔道部OBの方も何名か参加されていました。

小菅氏のユーモラスな話しぶりに、時々会場から笑い声が出るなどお話しは大変面白く、また小菅氏の改革能力に驚かされました。

その能力の高さで、当時の北大柔道部と旭山動物園の再生を成し遂げたことも理解できました。 今、札幌の円山動物園の改革に取り組んでいるとのことです。像やザリガニのお話もされていました。今から、円山動物園の変身ぶりが楽しみです。

講演開始前の舞台の様子

主催者として挨拶をする恵迪寮同窓会北海道支部長・内藤春彦氏

司会者の千川浩治北海道支部副支部長

講師の旭川市旭山動物園前園長の小菅正夫氏

後輩になる現役柔道部員を小菅氏が会場の参加者に紹介した

話に熱を帯びてきました

熱心に講師のお話しに耳を傾ける参加者の皆さま

≪講演の概要は、おおよそ以下のようなものであったかと思います…長文につき読むかどうかは皆さまにお任せいたします≫

振り返ると、主将になったころの北大柔道部の状況と、入園者数の減少にあえいでいたころの旭山動物園が置かれた状況が、とても似ていた。そういう中で、柔道で学んだことを動物園運営に活かすことができた。

(1)北大柔道部について

当時、北大柔道部には特別強い選手がいるわけではなく、七帝戦(七帝柔道)では、1年生のときに1回勝っただけで、その後5連敗を喫し、最下位が定着しつつあった。 そんな最悪のときに、部の中で強い方ではなかったが、大学3年の夏、なぜか先輩から主将を任命された。

改めてメンバーを見渡したところ、飛び抜けて強いスター選手はいなかったが、個性のある部員が多かった。 まず、個性派ぞろいの部員をどうまとめるかである。北大柔道部は伝統的に学生主体であり、確固とした自分の意見をもっている部員が多かった。 放っておくと、自己主張だけは人一倍強いから、チームがまとまりをなくしてしまう。 かといって、「オレについてこい」とやろうとすると、個性を殺してしまうし、へそを曲げてしまうのは目に見えていた。

そこで目標を決めたのである。はっきりさせたのは、「七帝戦で優勝する」という目標。 そして、そのための手段も明確にした。 一人ひとりが負けなければよい。29秒寝技で抑え込まれても、29秒で何とか解く。絞めは、絞められても落ちない。そのためには寝技を徹底的に稽古するということだ。

七帝戦は七帝ルールという戦前の高専柔道のルールを踏襲した寝技への引き込みが許され、寝技での膠着の「待て」がない、そして15人戦の抜き勝負(勝ったものが勝ち残り、次の人間と戦っていく方式)という特殊な柔道である。だから寝技の強化が最優先課題としたのである。

もう一つ注文を出したのは、「最上級生は必ず同期と稽古する」ということである。 後輩は先輩と稽古すれば確かに強くなる。しかし、それでは先輩は上達しない。 同期で死ぬほど稽古した。同期2人が乱取りを始めたのだが、片方が本気を出して、腕を思いっきり極めた。骨折こそしなかったがボキッと大きな音が鳴った。それをきっかけに闘争心に火がついたのだろう。「貴様!」と言って、信じられないぐらい激しい稽古を数本続いた。そういう死に物狂いの稽古を誰かがやっていると、道場全体が締まる。 下級生もより強い人と稽古しなさい、と。

ある選手はレギュラーになれるかどうかのボーダーラインにいた。その選手をレギュラーにすることを目標の一つにした。必死で稽古に取り組んだ。結果として、レギュラーになれなかったが、その人の稽古振りが部員全員の目に焼き付けられた。彼は顎を外されながらも歯を食いしばって道場に来た。柔道部改革の中で、彼が一番のキーマンだったと思っている。団体戦を戦うチームにとって、そういう部員の存在が大切だと考えている。レギュラーになれなかった控えの部員たちが、イキイキしているか否かがそのチームを判断する重要なバロメーターである。

不要な選手は一人としていない。必ず個性が活かされる場所がある。そうした雰囲気が部内に定着し始めたとき、チームは「優勝」という目標に向かって動き始めたのである。

一年間、懸命に稽古した結果「国立7大学柔道優勝大会」では決勝戦に進出。惜しくも京都大学に大将決戦で敗れたが、準優勝という結果を残せた。

(2)旭山動物園について

人はそれぞれの個性が活かせて、それぞれの役割を果たすときイキイキするのである。 そういう確信が、旭山動物園の「行動展示」につながっていった。

係長になった時(1986年(昭和61年))、「ジェットコースターをやってもだめで、そろそろ市役所も動物園を止めようと思っている」という声が聞こえてきた。どうやらこのまま閉園になるだろう、という噂まで出ている。

① 部 長とのやり取り

そんなとき、本庁の偉い人が動物園に話に来た。そのとき、「君たちはこの動物園の将来をどうしようと思っているんだ」と聞かれ、「しっかりやっていきますよ」と答えた。そうしたら、「しっかりやっていくって言ったって、お客が入らないんだから、話にならないだろう。他のところはチンパンジーのショーをやっているし、仮面ライダーショーもある」と目先のことばかり言う。「そんなことは絶対にやらない。俺にはやりたいことがある」って、啖呵(たんか)を切った。そうしたら、「小菅君を中心にやればいいじゃないか。君が計画を立ててまとめてみたらどうだい」と園長を飛び越して決めてしまった。そこで、こっちも「わかりました」と言って、当時10人しかいない飼育係を呼び集めて勉強会を始めた。

そこでは、

■動物園は、動物の自由を奪って閉じ込めて、人の見世物にしている動物虐待施設ではないか。

■動物園に行っても、みんな寝てばっかりという声がある。 などの問題点が出てきた。 要するに、今の動物園はどうしてダメなのかということさえきちんとわかれば、それを取り除いていけば絶対良くなる。そして次に「打つ手」を決められる。

まずは、自分たちでできる範囲内でやれることをやる。そのときに、チームで意識を共有しなくちゃいけない。 「いいか、確認するよ。みんなでやるんだぜ。10年、絶対やりぬくよ」って。

■「やれること」の最初に決めたのは、動物舎の前での「飼育係によるワンポイントガイド」だった。

■機関紙「モユク・カムイ(アイヌ語でエゾタヌキ)」を創刊。

■動物園は有料入場者を入れるレクレーション施設でもある。動物は見せるが、見せることによって動物に影響を与えてしまうようなことは、絶対にしない。すべては動物の意思で行われる。冬のペンギンも扉をあけるだけ。散歩に行くかどうかはペンギンが決める。アザラシが円柱を通るのも同じ。動物はやりたいことをやるときが一番輝く。「買い物をするチンパンジー」や、「立ち上がるレッサ―パンダ」はやらない。野生のレッサーパンダは普遍的に何十秒も直立したり、立って歩いたりはしない。

②市長との面談

旭川市になぜ動物園が必要か時間をとっていただいて説明した。

③1996年(平成8年)初めて予算がつく。「こども牧場」を作る。ウサギやヤギ

④翌年1997年(平成9年)予算つく。「ととりの村」(野鳥)をつくる。

要は、動物本来の習性や能力を引き出すことが大事なのである。

恵迪寮祭について恵迪寮からの最終メッセージ

[サロン]

部屋デコは午前10時からの開催を予定しておりますが、初日となる29日は午前中に準備をする部屋もあると思いますので参加全部屋が出そろうのは14時頃になると思います。

また、寮祭パンフレットの部屋デコ紹介ページを送信させていただきます。

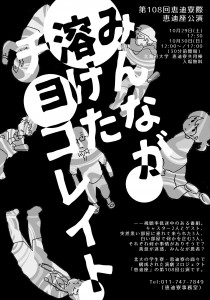

恵迪座についてですが、ビラを送信させていただきましたのでそちらの掲載をお願いいたします。

みんなが溶けたチョコレイト

今年の恵迪座のタイトルは『みんなが溶けたチョコレイト』 座長は寮祭実行委員長との兼任の 西之園 護(にしのその・まもる)です。

計3回の公演で

29日17:30~

30日12:00~ 17:30~ となっております。

皆さまのお越しをお待ちしております。

以上

第108回恵迪寮祭に対する同窓会の支援について

[事務局からのお知らせ]

昨今の大学の財政事情の厳しさにより、恵迪寮祭に対する大学の支援も減額されているとのことから、 恵迪寮より同窓会に対して支援を求めてきました。

同窓会としても、事情斟酌の上、恵迪寮から要望のあった寮祭プログラムへの広告掲載に応じることとしました。 広告の内容は、添付のとおりです。表紙は参考までに添付するものです。

なお、東日本支部も独自に広告を掲載しておりますので、あわせて紹介させていただきます。

ささやかん支援ではありますが、伝統ある恵迪寮祭の一層の隆盛を願っております。

以上

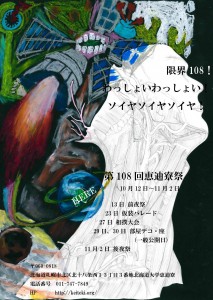

平成28年 第108回恵迪寮祭のご案内

[サロン]

主な行事は、次のとおりです。

■10月23日(日)仮装パレード

■10月29日(土)~30日(日)が部屋デコ となっています。

興味・関心のある方は、是非訪れてみてください。

ポスターは、以下のとおりです。

第108回恵迪寮祭ポスター(わっしょいポスター)

三島徳三北大名誉教授も9月18日付け道新の「本と旅する」に関して投稿されています

[サロン]

2016年10月14日付けで恵迪寮同窓会HPのサロンに、評伝「関矢孫左衛門」の著者石村義典君(S40入寮)が道新(9/18)「本と旅する」に登場した旨を掲載しましたが、同じ道新の記事を見て、三島徳三北大名誉教授も、ご自身のFacebookに投稿されているので、転載の上ご紹介します。

<以下、投稿文です>

≪野幌太々神楽と北越殖民社≫

北海道新聞日曜版2016年9月18日付けの「本と旅する」シリーズに野幌開拓のことが書かれている。村上龍の『希望の国のエクソダス』に野幌が出てくるからだ。

野幌(現在は江別市の一部)は1889年(明治22年)に北越殖民社によって開拓の鍬が入れられた。北越殖民社は旧長岡藩士の関矢孫左衛門、三島億次郎らによって、現在の長岡市につくられたもので、明治政府下で疲弊していた農民を組織し、北海道に新天地を求めたものであった。

創設者のひとりである関矢家は今でも野幌にある。関矢孫左衛門の孫である信一郎氏は、私と同じ北海道大学農学部の先輩で、農芸化学科の卒業である。関矢さんと私は、土壌肥料学の権威で遠友夜学校功労者でもあった石塚喜明教授(故人)を通じて親交がある。実は、娘夫婦が経営しているイタリア料理店ラ・フォルケッタも農園も、関矢さんからの借地なのだ。

野幌に入植した北越殖民社の末裔は、現在も野幌にたくさんいる。野幌神社では毎年(8月31日、9月1日)の例大祭で野幌太々神楽の奉納がある。これは、北越殖民社の誕生の地である新潟県長岡市周辺に伝わる舞を継承したものである。野幌小学校に通う私の孫(長女)は、舞子のひとりである。今年から3番目の孫(男子)も舞子になった(写真…(注)三島先生の投稿にはあるんですが、残念ながら技術的に未熟なため転載できませんでした)。

野幌小学校は、生徒数が50人くらいの小さな学校だが、地域の自然と伝統芸能を大事にしている。生徒と教師、父兄の絆も強い。村上龍が書いているように、「(この土地には)生きる喜びのすべて、家族愛と友情と誇り、そういったものがある。」

話は違うが、北越殖民社が生まれた長岡藩の明治維新前後の様子について、司馬遼太郎が『峠』という小説に書いている。主人公は長岡藩家老・河井継之助である。継之助は北越殖民社の創立者のひとりである三島億次郎とは幼馴染である。

戊辰戦争において、長岡藩は薩長率いる官軍に徹底抗戦し、継之助は戦闘中の銃創がもとで敗走中に無念の死を遂げる。だが、長岡藩は幕府軍の拠点・会津藩と合流し、さらに奥羽越列藩同盟を31の藩でつくり、官軍と戦った。結果はご承知のとおり、官軍の圧勝で、榎本武揚や土方歳三らの残党は、蝦夷地に逃れ、一時期「蝦夷共和国」をつくるが、函館戦争で官軍に敗れ、土方は戦死する。

再び飛躍するが、今年夏の参議院選挙で自公が圧勝したが、東北と新潟県の一人区では、秋田県を除き、野党共闘候補がいずれも勝利した。奥羽越列藩同盟の再現を思わせる。ちなみに秋田藩(佐竹氏)は戊辰戦争でも幕府軍に寝返った。

明治新政府は大国主義を掲げて東アジアを侵略し、いまの安倍政権も「強い日本を取り戻す」と言って、グローバリズム・成長戦略を突っ走る。その路線を6割の国民が支持している。

地域の絆を大切にし、地産地消の小さな経済圏と武器のない平和な社会を作り出す「ローカリズム」こそ、いま改めて追求すべき方向ではないか。そういったことを野幌太々神楽と村上龍『希望の国のエクソダス』から夢想する。

(追)

郷土史の傑作と言われる『野幌部落史』は、関矢孫左衛門の子息である関矢留作(東京大学農業経済学科卒業)によってまとめられ、同氏の病没後、妻の関矢マリ子さんによって陽の目を見ました。

以上

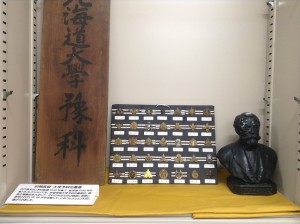

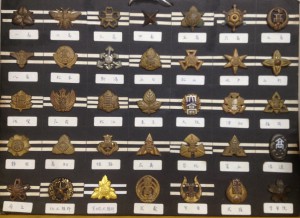

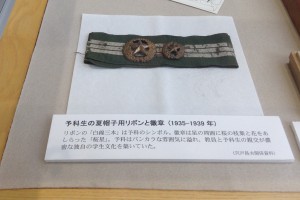

宍戸コレクション

[サロン]

クラーク会館の隣に新設された大学文書館にある宍戸コレクションを見て来ました。

旧制高校の徽章を取集したもので解説には

「宍戸昌夫氏(予科医類1939年終了、医学部1942年卒業)のコレクションです。京城帝国大学予科の徽章は戦後の複製品を入手して、それ以外のものは戦前に実際に使用していた34点を収集して、このコレクションを成し遂げられました。」とあります。

大学文書館は平日9:30~16:30開館公開されており、恵迪寮の献立表なども展示されています。

事務局長 佐藤 市雄

(北大大学文書館所蔵)

評伝「関矢孫左衛門」の著者石村義典君(S40入寮)道新(9/18)「本と旅する」に登場!

[サロン]

北海道新聞、9/18日曜Navi「本と旅する」~野幌~で、村上龍「希望の国エクソダス」の紹介記事に、江別市東野幌の史跡「千古園」にある樹齢120年のブナの巨木(ブナの北限は黒松内ではない)の大写しの写真とともに野幌地区の開拓に尽くした関矢孫左衛門(現野幌森林公園は彼の遺産)の評伝を著したS40年恵迪寮入寮・元道立図書館司書・石村義典君が記者のインビューに応えてその感慨を述べています。

小説「希望の国エクソダス」は、中学生80万人が集団不登校を始め、その閉塞感からの脱出先としての希望の地野幌-ノホロに集団移住して「独立国家」を樹立していく話です。

石村君は、その話と関矢孫左衛門の生き方を重ねて、「安住の地も、地位も名誉も放り投げて野幌開拓に懸ける志の高さ。豪放ですよね」と断言しています。

今の閉塞感に満ちた日本の現状を打破する「豪放な志」を今一度考えさせられます。

以上

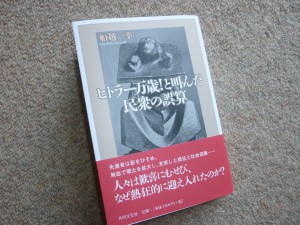

S28年入寮・船越一幸君が『ヒトラー万歳!と叫んだ民衆の誤算』を出版しました

[サロン]

1932年(昭和7年)生まれの船越君は、北大(法学部)卒業後北海道放送(HBC)に就職し、ディレクター、プロデューサーを務めた後、定年直前に北海商科大学に転じ、講義とゼミで10年間を過ごしました。

<以下、著者の文章をベースにまとめてあります>

本書は、ヒトラー自身を直接描かず、当時のドイツ(いや、世界)を代表するドイツの芸術家・哲学者・科学者・映画人・民衆の側からのファシズムへのアプローチ振りをあぶり出しています。

第一次大戦後の混乱と賠償金の重圧に加えて世界大恐慌の嵐が吹き荒れたドイツで、人々が何よりも望んだのは経済の再建と社会の秩序でした。 そうした人々の願望をすくいとったヒトラーは失業問題を解決して経済を繁栄させ、若者に対して新しい仕事と名誉を用意しました。代表的なのがSS(ヒトラーの私的護衛隊)です。

ヒトラーの快進撃は、次のとおりです。民衆は喜んで、ドイツの未来をヒトラーに託しました。

①選挙でナチスが第一党となり、ヒトラーが1933年1月30日、首相の座につきます。

②同年2月に、国会議事堂放火事件が起こり、ただちに共産党員のオランダ人が逮捕、12月に死刑を執行。

③3月には、最初の強制収容所が作られ、反ナチを捕えて収監。

④3月23日、立法機関を帝国議会から政府に移し、憲法改正の全権限を政府に賦与し「全権委任法」を可決させ、合法的にヒトラー独裁への道が切り開きます。

全権委任法の正式名称は「民族および国家の危難を除去するための法律」といいます。

⑤5月10日の夜、ベルリン大学始め全国25の大学で「非ドイツ的」とされた書物を焼き払いました。焚書です。2万とも2万5千冊ともいわれる文学・哲学などの書籍が焼き捨てられました。嬉々として焚書を行ったのは、ヒトラーとナチズムにドイツの未来を託した多くの大学教授や学生たちでした。この夜空を焦がす焚書を、ナチ党員でもないボン大学教授ハンス・ナウマンは「心底を揺さぶるまでに美しい」と言っています。

⑥6月に、各政党を解散させる布告を出します。

⑦7月、「政党の新設を禁止する法律」で、ナチスが唯一の合法政党になりました。

断種法も制定され、その対象は広義の精神病者、先天性の盲人および聾唖者、重度アルコール依存症の人たちでした。一時、安楽死計画も実行されました。ドイツ人であっても、ヒトラーに従順なだけではだめで、純粋で健全なアーリア(ドイツ)人だけが生存を許されるのです。

⑧11月、国民投票で95%の国民がナチの政策を支持。これで名実とともにヒトラー独裁が確立したのです。 当初は、「ヒトラーの三日天下」に過ぎないと考えていた知識層特有の楽観的観測は、瞬く間に消え去りました。

⑨1938年3月に、オーストリアを併合し、偉大なドイツの夢が実現しました。

⑩1939年9月1日、ポーランドに侵攻。 この後は、国内外での残虐行為の拡大と、そして最後は滅亡へ向かっていきます。

このような中で、知識人はどのような行動をとったのでしょうか。そして民衆はどのように狂気の宴に参画して行ったのでしょうか。 本書では、著名人についてこと細かく描かれています。

歴史が現在を照らし出す鏡であるとするなら、現代日本をヒトラーおよびナチス・ドイツという鏡に映し出すと、いったい何がみえてくるのでしょう。

船越君発行の本は、次のとおりです。

■著書名:ヒトラー万歳!と叫んだ民衆の誤算

■初版発行:2016年10月10日

■著者:船越 一幸

■発行者:木野口 功

■発行所:株式会社共同文化社

■単行本:196ページ

■定価:本体1500円+税

■購入方法:書店にない場合はアマゾンでネット販売しています。