年別アーカイブ: 2022

2022年(一社)恵迪寮同窓会 東日本大会のご案内

[東日本支部] [東日本支部からのお知らせ]

++++++++++++++++++++++++++++++

2022年 (一社)恵迪寮同窓会 東日本大会のご案内

我が宿の萩咲きにけり秋風の 吹かむを待たばいと遠みかも

吾屋戸之 芽子開尓家理 秋風之 将吹乎待者 伊等遠弥可母

(萬葉集 巻19 – 4219 大伴家持)

昨年が、3年に一度の 「一般社団法人恵迪寮同窓会 東日本大会」が開催され

る年でした。

ところがコロナ禍により3年の周期がずれ込んだため本年度の開催

です。

今回の東日本大会は、有名な文豪たちが愛した街 東京・本郷に位置する登録有

形文化財

の和風旅館 『鳳明館 本館』での開催を予定しております。

さあ、寮友(ともどち)よ、一葉、漱石、子規、啄木らが縁した本

昔を偲び、声高らかに謳おうではありませんか。

東日本恵迪寮同窓会会長 坂倉 雅夫(昭和44年入寮)

【ご案内】

1. 開識社

・日 時:令和4年10月1日(土)12時00分~13時00分(11

・会 場:『旅館 鳳明館本館』(都営地下鉄三田線春日駅から徒歩4分程度)

住 所 〒113-0033 東京都文京区本郷5-10-5

電 話 03−3811−1181

・定 員:40名

・講 師:上原 健氏(元日本野鳥の会理事 昭和53年入寮・理学部高分子学科

卒業)

・演 題:『鳥がとりもつ”えん” 〜縁・Environment・宴?〜』

・会 費:無料

2.東日本恵迪寮同窓会総会及び恵迪寮大寮歌祭

・日 時:令和4年10月1日(土)13時15分~15時00分(12

・会 場:同上

・会 費:ご本人 5,000円 、同伴者 4,000円

3. 大会終了後のオプション(希望者のみ)

・築100年余りの伝統的木造建築で登録有形文化財の旅館(本館

別館)見学会

・見学時間:30分、料金:500円/人、先着10名まで

++++++++++++++++++++++++++++++

※申込み:会費納入をもって参加申し込みとします。

払込取扱票に氏名をご記入の上、9月10日(日)までにお払込く

払込手数料は恐縮ですがご負担ください。

当日申し込みの場合は、会費をそれぞれ6,000円、5,000

「振替払込請求書兼受領証」は、念のため当日ご持参ください。

口座名:恵迪寮同窓会東日本支部・寮歌祭

口座記号00260-3 口座番号 104403

*参加取消:参加取消の場合は、9月21日(水)までに下記問い

て連絡いただければ、諸経費1,000円を差し引いて会費をお返

★問合先(参加取り消し等):

朝倉 仁樹(S52入寮・東日本恵迪寮同窓会常任幹事・会計)

E-mail:HZW03261@nifty.ne.jp 携帯:090-2484-6904

★問合先(一般):

竹下 忠彦(S53年入寮・東日本恵迪寮同窓会幹事長)

E-mail:akadake2016@gmail.com TEL/FAX 042-728-9923

携帯 090-8100-1038

★当日連絡先: 竹下忠彦(S53年入寮)

携帯 090-8100-1038

++++++++++++++++++++++++++++++

旅館 鳳鳴館本館

https://www.homeikan.com/

NHK 恵迪寮「北の大地の学生寮」放映のお知らせ

[事務局からのお知らせ]

NHKドキュメント72時間「歴代ベスト10スペシャル」

レギュラー放送開始から10年の節目。これまで放送した320以上の回から、視聴者投票で選ばれた歴代ベスト10を2夜連続で一挙放送!みなさんの心に残る「72時間」は入っているでしょうか。

とのことですが、8月12日午後11:13から「第8位」で放映されました。恵迪寮自治会への追加取材映像は「第7位」の前半に紹介されています。両方、併せてご欄ください。こちらのNHKプラスからどうぞ。 https://www.nhk.jp/p/72hours/ts/W3W8WRN8M3/plus/ 見逃し・同時配信 – ドキュメント72時間 – NHK

NHKプラスに登録すれば 8/19(金) 午後11:45 まで視聴可能です。

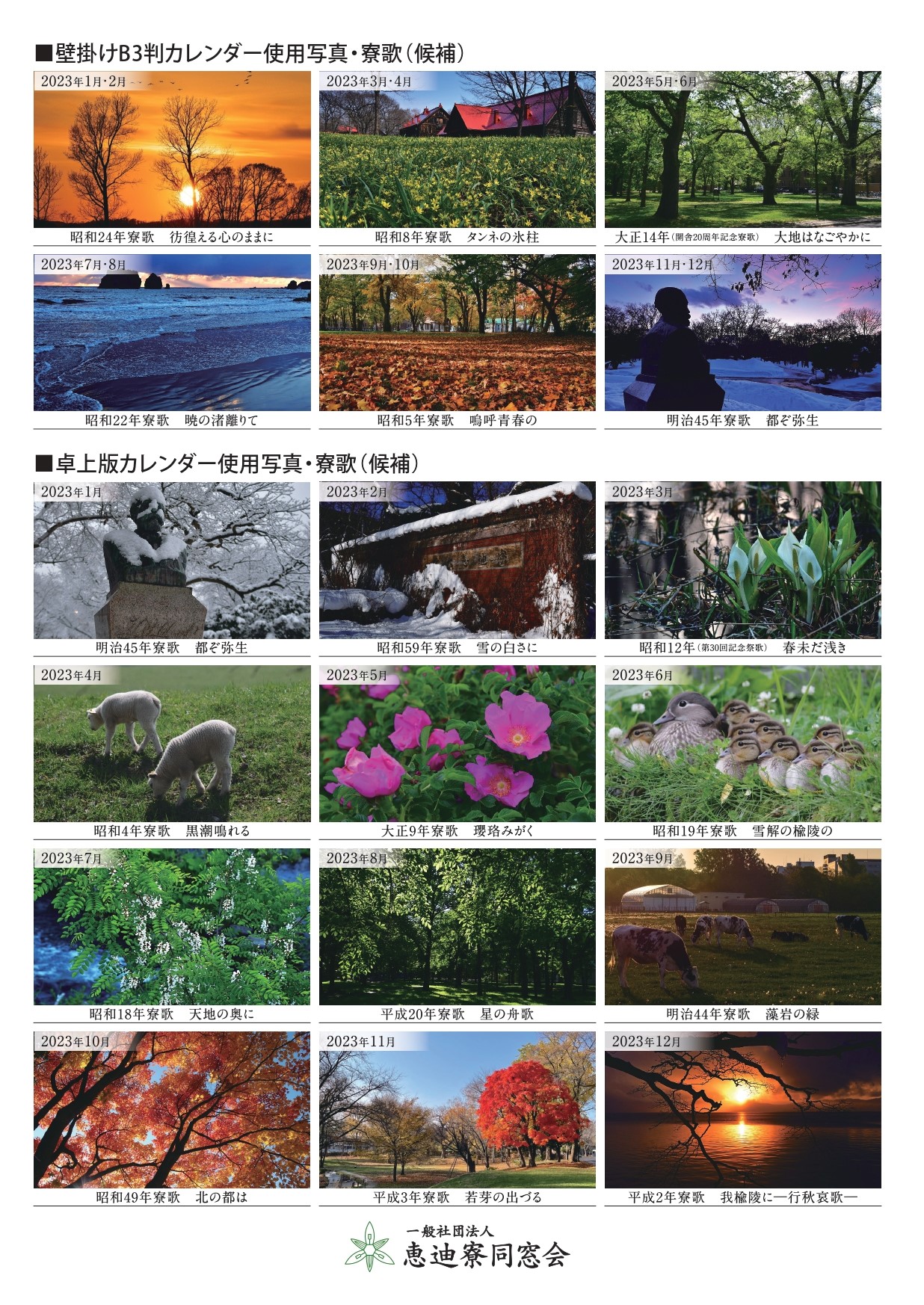

寮歌カレンダー2023年版 予約注文開始のお知らせ

[事務局からのお知らせ]

ご好評をいただいております寮歌カレンダー「寮歌の情景Ⅲ」は、従来の①壁掛けB4判16P(展開B3判)のほか、新たに②卓上版13Pを製作しており、③壁掛け&卓上版セットによる予約注文も可能です。どうぞ名曲の数々をご覧ください。

【ご注文のしかた】

こちらの https://www.keiteki-ob.jp/calendar_reserve_form/ からお申込みください。ただし、決済機能がありませんので、注文確認メールで銀行振込先をご連絡します。お支払いが済んだ時点でご注文完了とさせていただきます。

■壁掛けB3版 16P(中綴じ)

1部 2,200円 (送料別・税込) + 梱包含む送料 600円 (部数にかかわらず全国一律)

■卓上版 13枚(はがき利用可)

1部 1,600円 (送料別・税込) + 梱包含む送料 200円 (部数にかかわらず全国一律)

■壁掛けB3版 & 卓上版 セット

1セット 3,000円 (送料別・税込) + 梱包含む送料 600円 ( 1セット1ヶ所につき全国一律)

【北大大型新造船「うしお丸Ⅲ」の建造工程の大公開展を見学!】

[サロン]

■2022年8月6日(土)、道新北一条館で開催されていた北海道大学水産学部付属練習船「うしお丸Ⅲ」の建造工程のヒ・ミ・ツ大公開展を見てきた。

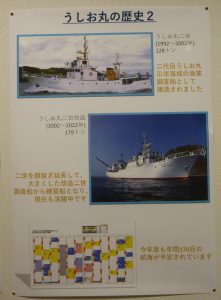

■先ずは、うしお丸Ⅰ、うしお丸Ⅱのパネルを見た。うしお丸Ⅰが通算21年、同Ⅱが通算30年の長きにわたって活躍していた。また、進水式で寶金北大総長が、船に命名する様子もビデオで紹介されていた。

うしお丸Ⅰの歴史

うしお丸Ⅱの歴史

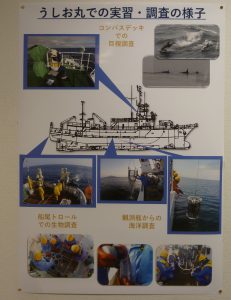

うしお丸での実習・調査の様子

■次に、「設計図~材料切断~小組~ブロック工程~塗装~出渠(ドックを出ること)~進水式」までの工程を、ビデオとパネルの両方で説明するものものを見た。

専門用語もあるので、充分に理解し得たとは言えないが、概要については把握できた。

なお、うしお丸Ⅱとうしお丸Ⅲの比較表を見ると、うしお丸の大型化を読み取ることができる。

造船所(新潟造船株式会社)による工程説明

うしお丸Ⅱとうしお丸Ⅲの比較表

■会場で恵迪寮の後輩にあたる岩谷さんに遭遇した。ご子息と一緒に来ており、子供さんに一所懸命説明されていた。こんな積み重ねが、今後の北大の礎になるのではないかと思った。

ご子息と見学に来た岩谷さん(平成20年入寮)

以上

《投稿者》八重樫幸一(S41入寮。恵迪寮同窓会相談役兼広報委員会顧問)

【多摩霊園への墓参について】

[サロン]

私が投稿したヤマゲン先生の墓参に関連し、本日(2022年8月1日付け)竹下忠彦さん(S53入寮、現・東日本恵迪寮同窓会幹事長)から、「八重樫さん、多磨霊園(東京都府中市)にもいらしてください。」とのお誘いを受けました。

実は、既に多摩霊園を訪れており、その時の写真を含めて記事を恵迪寮同窓会のホームページ[事務局からのお知らせに]投稿済みである。

順を追って記載すると、以下のようになる。

①2016年3月6日付け 多摩霊園に眠る先人達(その1;内村鑑三)

②2016年3月7日付け 多摩霊園に眠る先人達(その2;新渡戸稲造)

③2016年3月8日付け 多摩霊園に眠る先人達(その3;有島武郎)

④2016年3月8日付け 多摩霊園に眠る母校の先生(その1;今村成和)~今村先生は、1975年(S50)から1981年(S56)までの6年間にわたり第11代北海道大学学長を務められ、北大の発展に寄与されました。

⑤残念なのは、廣井勇のお墓が多摩霊園にあるにもかかわらず、そのことに気づかなかったことである。今でも、心残りである。

以上、①から④までは、アーカイブを利用するとみることができる。

(追)多摩霊園の総面積は128ha(1,280,000㎡)であるのに対し、里塚霊園の総面積は661,996㎡である。約半分の規模といえる。

以上

《投稿者》八重樫幸一(S41入寮。恵迪寮同窓会相談役兼広報委員会顧問)

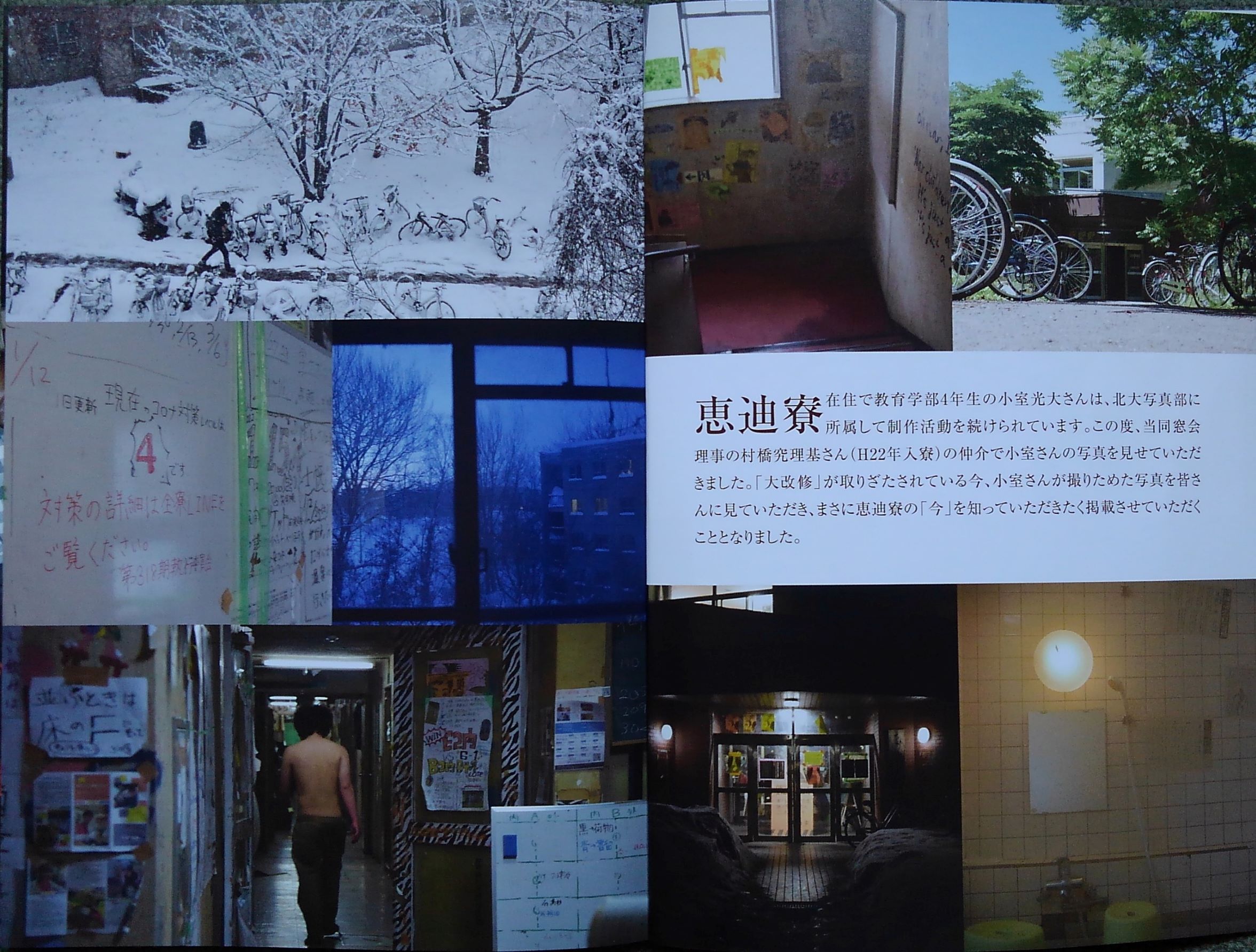

8月中旬、会誌「恵迪」第22号が発刊されます!

[事務局からのお知らせ]

会誌の郵送先が変更になっている方、郵送先をまだ登録していなかった方は、「会員登録変更フォーム」https://www.keiteki-ob.jp/about/membership/member-change/ からお知らせください。折り返し、会誌を郵送いたします。コメント欄に「会誌希望」とご記入ください。

【今年の内容から抜粋】

・カラーグラビア「寮を撮る~私にとっての意味」小室光大(H30)

・北大総長挨拶「恵迪寮のDNAとSDGs」寳金 清博 氏

・現寮特集「恵迪寮大改修に向けて~三者協議の状況」森川満彦(S49)

・現寮特集「詠めや歌へや130曲!北大寮歌の秘密」新目七恵氏、 黒瀬ミチオ氏

・寮歌あれこれ「新渡戸校長借別歌」藤田正一(S38)

・別冊「恵迪寮自治会について」恵迪寮自治会編集、恵迪寮同窓会発行

山元周行(ヤマゲン)先生のお墓を参る

[サロン]

【山元周行(ヤマゲン)先生のお墓を参る】

①山元周行(やまもと・かねゆき)先生(以下、先生という)を始めて拝見したのは、おそらく恵迪寮同窓会北海道支部(現;北海道恵迪寮同窓会)主催の「新年寮歌歌始めの会」だったと思う。北海道支部の役員をしていた時の記録では、2008年(平成20年)1月26日(土)が、最も古い拝見日である。

②先生が、最後に「新年寮歌歌始めの会」に参加されたのは、2016年(平成28年)1月30日(土)であった。この会には、北大応援吹奏団が初参加してくれ、いつになくにぎやかでかつ楽しいものとなった。応援吹奏団の演奏が始まると、先生もシャキッと起立され、両手を打ち鳴らしながら満面の笑みを浮かべておられた。印象的なことであった。

③また前後するが、2015年(平成27年)10月31日(土)、第107回恵迪寮祭で先生と偶然お会いした。それまで先生とお話したことはありませんでしたが、先生に手招きされ、共用棟に設置された喫茶コーナーで、お昼ごろから夕方までの半日間、先生のご高説を承った。話の中心は、新渡戸稲造に対する批判であった。先生の確たる信念に触れた思いであった。

④先生については、やはり『ヤマゲンさん随想録ー北大予科教授の誇り』(山元周行先生を偲ぶ会実行委員会編、令和3年9月1日発行、非売品)に触れないわけにはいかない。ここには、先生の多様な活動と思想が描かれている。

④最後になりますが、2022年(令和4年)6月18日(土)に挙行された山本周行先生を偲ぶ会である。北大応援団のOBである延齢会の主催であったが、応援団の先生に対する思いと結束の強さに感じ入るものがあり、また遺族の蝦名雅章さん(S47入寮、第64代応援団)の挨拶とその中での先生のお墓参りを慫慂(しょうよう)する姿にも感銘を覚えた。蝦名さんに問い合わせると先生のお墓は、里塚霊園の5期1号238番にあるとのことであった。それを聞いて、よし!先生のお墓にお参りに行こうと決めた。

里塚霊園の入口

山元家のお墓(5期1号238番)

(追)ネットで検索すると、里塚霊園には、佐藤昌介(北海道帝国大学初代総長)、永山武四郎(陸軍軍人・第二代北海道庁長官)、永倉新八(新撰組二番隊組長)などのお墓もあることが分かった。折角の機会だから、その人達のお墓もお参りすることとした。

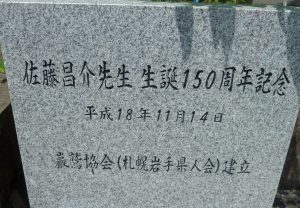

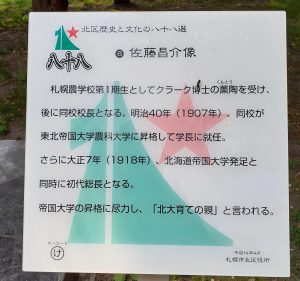

【佐藤昌介のお墓】

佐藤昌介については、多くを語る必要はないであろう。お墓と北大本部前にある「佐藤昌介像」を掲載させていただく。北大は、長い歴史の中で度々大学存亡の危機に遭遇した。その危機を乗り切った人物こそ、佐藤昌介であった。

なお、手元に『北海道大学の父 佐藤昌介伝ーその勇ましく高尚なる生涯』(著者 蝦名賢造、発行所 株式会社西田書店)がある。その裏表紙に、「2008.1.26(土) 恵迪寮寮歌歌始めの会の参加者に、同窓会会長横山清君から寄贈されたもの」という私が記載したコメントがついている。

佐藤昌介のお墓(5期4号856番)

墓誌

墓誌の裏面

北大本部前にある佐藤昌介像の説明文

【永山武四郎のお墓】

「屯田兵の父」といわれた永山武四郎は、屯田兵たちにお前たちはこの土地の土になれ。私も北海道の土になる、といっていたそうです。1904年(明治37年)5月、東京で療養中に亡くなったが、葬儀は札幌で執り行われたとのことです。歴代の北海道庁長官の中で、お墓と邸宅が札幌にあるのは、永山武四郎1人といわれている。

永山武四郎のお墓(5期1号522番)

【ここで一服!】

山元周行先生、佐藤昌介、永山武四郎のお墓は、里塚霊園の第5期の中にある。第5期は、豊平墓地(豊平区豊平5・6・7条11・12丁目)から移転改葬されたものである。

【永倉新八のお墓】

新撰組二番隊組長として、幕末期に池田屋事件、鳥羽・伏見の戦い等で屈指の剣腕を誇り、後年「一に永倉、二に沖田、三に斉藤」といわれた。1871年(明治4年)松前藩の藩医・杉村介庵の娘きねと結婚して婿養子となる。後に、杉村義衛(すぎむら・よしえ)と改名する。従って、お墓を永倉家で探しても見当たらず、管理事務所に問合せ、杉村家で探してようやく見つかった。なお、明治42年小樽市花園町に住む。そのころ東北帝国大学農科大学(現・北大)の剣道部の指導をした。

杉村家のお墓(永倉新八のお墓;1期3号762番)

以上

《投稿者》八重樫幸一(S41入寮。恵迪寮同窓会相談役兼広報委員会顧問)

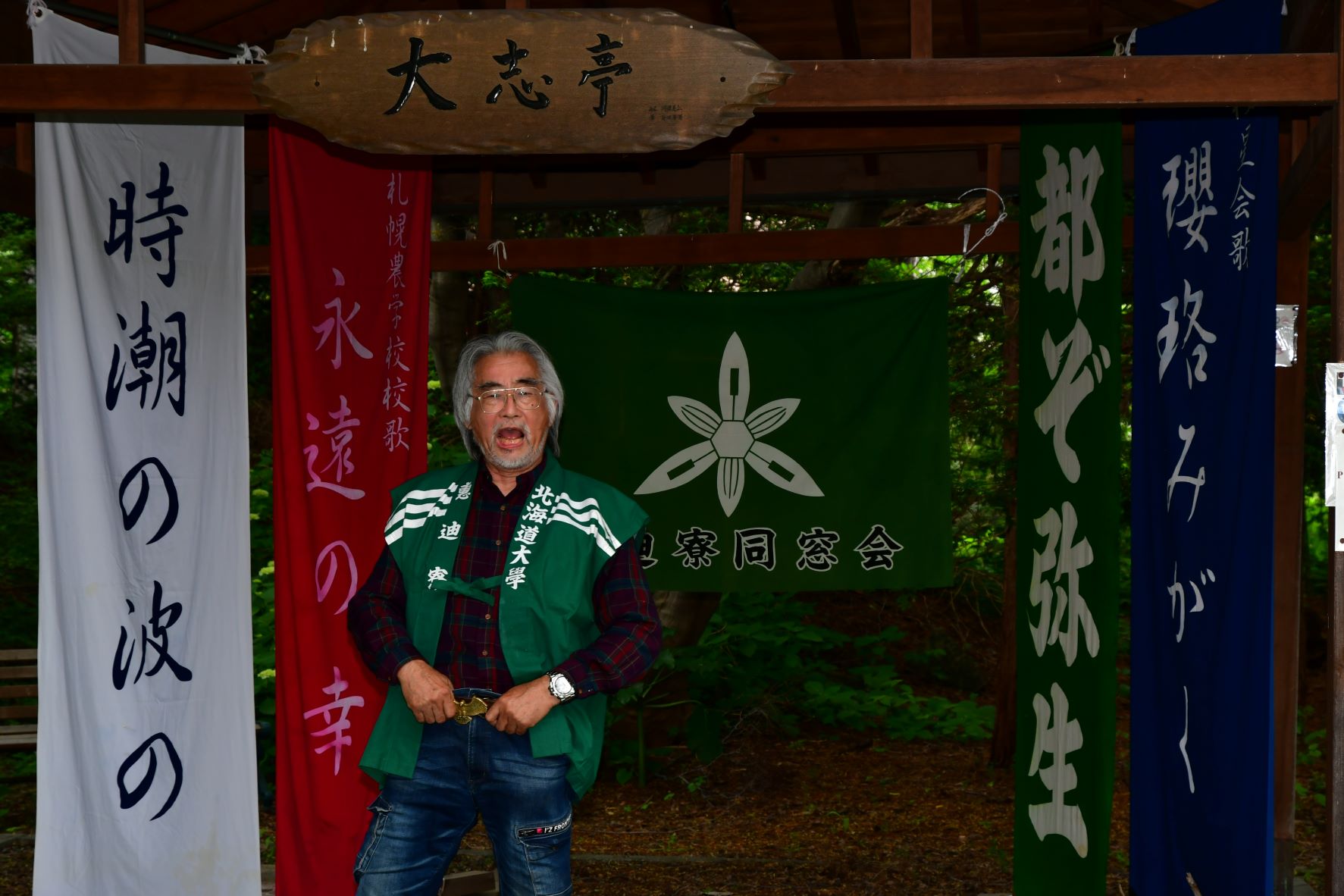

北海道恵迪寮同窓会 総会・寮歌歌始めの会 開催報告

[事務局からのお知らせ] [北海道支部からのお知らせ]

北海道恵迪寮同窓会「総会・寮歌歌始めの会」開催報告

と き:令和4年7月2日(土) 11:00~14:20

ところ:総会…日本聖公会北海道教区 札幌キリスト教会

寮歌歌始めの会…クラーク会館西側 日本庭園

本来ならば今年の1月に開催する予定であったが、コロナ禍の中「なんとしても対面で寮歌を高歌放吟したい」との思いを叶えるため、数回の役員会で議論を重ね約5カ月延期しての開催であった。総会は23名の参加を得て、会則に則り内藤春彦会長の議長のもと、事業・決算・監査報告、事業計画・予算案、役員案が滞りなく承認された。

その後、中央ローンで握り飯の昼食をとり、寮歌歌始めの会の会場に移動した。折しもこの日は北大商大応援団対面式がコロナを経て3年ぶりに行われる日であった。中央ローンでの食事もそこそこに、大通の対面式会場に向かう応援団・恵迪寮生の一行がクラーク像の前で「ストームの歌」を乱舞するのを激励した。

寮歌歌始めの会は現役の寮生1名を含めた22名の参加で、屋外となるクラーク会館西側日本庭園で行った。ここには「大志亭」と名付けられた四阿があり、そこに同窓会旗と寮歌の幟を飾って仮ステージをしつらえたのであるが、夏の緑の中でなかなか趣のある会場となった。急遽、「蚊対策」として防虫スプレーや蚊取り線香を用意したのも一興であった。

今回は歌う寮歌を初めから決めないで、参加した人が「歌いたい寮歌」を出して皆で歌うという形式をとった。それそれが選んだ理由などを簡単に紹介したり、歌い終わった後に寮歌にまつわる思いを相互に披露したりして、深みのある寮歌祭となった。加えて、屋外であったので、誰はばかることなく思いっきり歌えたことにより所期の目的が達成できた寮歌祭となったものと確信する。

最初と最後には「都ぞ弥生」(明治45年)を歌ったが、参加者がリクエストした「歌いたい寮歌」は次のとおりであった(歌唱順)。

・「悲歌に血吐きし」(昭和30年)

・「悲歌に血吐きし」(昭和30年)

・「蒼空高く翔けらんと」(昭和2年)

・「時潮の波の」(昭和21年)

・「藻岩の緑」(明治44年)

・「時潮の流転」(昭和14年)

・「彷徨へる心のままに」(昭和24年)

・「天地の奥に」(昭和18年)

・「花繚乱の」(昭和32年)

・「茫洋の海」(昭和35年)

・「手をとりて美しき国を」(昭和28年)

・「水産放浪歌」

・「春雨に濡るる」(大正12年)

・「嗚呼茫々の」(楡陵謳春賦つき)(昭和11年)

・「津軽の滄海の」(昭和13年)

・「湖に星の散るなり」(昭和16年)

・「魔神の呪」(大正6年)

・「我楡陵に ー行秋哀歌―」(平成2年)

・「快速エアポート」(平成24年)

・「寒気身を刺す」(昭和42年)

ここに並んだ寮歌を見て何を感じられであろうか。いろいろな思いがよぎると思われるがそれは皆様各人にお任せすることにしたい。最後に、参加された皆様、このページを読んでくださった皆様、いろいろな面で協力いただいた皆様、すべての方々の御多幸をお祈り申し上げてこの稿を終える。

文責:北海道恵迪寮同窓会副幹事長 千原 治

恵迪寮OGでクラフト作家を目指すMOEさんが北海道陶芸展に作品を出展します。さあ見に行きましょう!

[サロン]

第50回公募展北海道陶芸展が、下記の要領で開催されます。

恵迪寮同窓会の会員でもあるMOE(旧:福岡 萌)さんが作品を出展されます。お時間の許す方は、是非、足をお運びください。

記

◆会場

札幌市民ギャラリー

札幌市中央区南2条東6丁目 電話011-271-5471

◆会期

2022年7月6日(水)~7月10日(日)

10:00~18:00(最終日16:00)

◆入場料

無料

◆作品名

自愛、そして慈愛

◆出展者

MOE(旧:福岡 萌)

◆出展者略歴

2008年 北海道大学 工学部 応用化学科 卒業

2010年 北海道大学大学院 工学研究科 生物機能高分子専攻 修士課程 修了

2010年 製紙会社 入社(研究所配属)

2021年 東京大学大学院 農学生命科学研究科 博士課程 修了

2021年 同社 退社

2021年 北海道芸術デザイン専門学校 クラフトデザイン専攻 入学(在籍中)

(追)MOEさんは、現在クラフト系の専門学生で、木工・陶芸・金属加工を勉強中です。クラフト作家を目指しています。

なお、平成16年(2004年)に北海道大学に入学したMOEさんは、女性として初めて、平成17年度(2005年度)寮歌「遥かなる迪」の作曲をしております。

《投稿者》八重樫幸一(S41入寮 恵迪寮同窓会相談役及び広報委員会顧問)

旧北海道大学月寒学寮を探訪する!

[サロン]

これまでの資料やプリントを整理していたら、『つきさっぷ郷土資料館』という名のリーフレットが出てきました。

Ⅰ.リーフレットによると、この資料館は以下のような歴史を経ています。

(1)先ず、昭和16年(1941年)に北部軍司令官官邸として建築されました。レンガ造りの2階建て洋館(現存している)で官邸裏に木造平屋の住まい(現存していない)が繋がっていました。官邸としての使用期間は4年間。

(2)戦後は占領軍に接収され、その後昭和24年(1949年)から昭和58年(1983年)まで北海道大学の月寒学寮として使用されていました。その使用期間は34年間。その後この建物は国から札幌市に譲渡されました。

(3)その後有志による月寒資料保存会の運動が、月寒地区町内会連合会に引き継がれ、昭和60年(1985年)から札幌市と協定を結んで「つきさっぷきょど資料館」として開館し、現在に至っています。開館以来、今年(令和4年(2022年))で、37年が経過しています。

Ⅱ.この目で学寮を確かめる。

(1)この建物は、学部寮として札幌市内に残る唯一のものであり、是非この目で見てみたいと思い立ちました。

(2)館内には、4つの展示室がありました。

第1号展示室は農耕・林業関係、第2号展示室は旧軍隊関係、第3号展示室は地券、小作契約書、証文などの古文書類、そして当時の教科書などが展示、第4号展示室はみの、いろり、風呂桶、ランプなどの民具・生活道具が展示されていました。

図書コーナーには、『北海道大学月寒学寮寮生・OB名簿』が保管されており、そこには昭和25年度の最初の入寮生から昭和55年度の最後の入寮生までの全員の名簿が記載されていました。なお、この名簿は、北大文書館にも寄贈されているとのことです。(追記;月寒学寮への最後の入寮生は、昭和57年でした。名簿上の最後の入寮生が昭和55年でした。)

(3)学部寮として使用されていた時は、現存する洋館(ベッド)と既に無くなっている和館(畳敷き)の両方を使用していたようです。部屋替えもあり、寮生は和洋の両方の部屋住まいを経験していたようです。定員は22名とか。炊夫・婦さんもいました。

Ⅲ.見学して思ったこと

この建物は、今年で築81年経過しますが、そのうち月寒学寮学寮として34年使用されています。その割には、月寒学寮の匂いがほとんど感じられません。秋元館長と湊副館長の二人にお会いしましたが、湊副館長は月寒学寮のコーナーを設けることに前向きでした。そのことについて、本学寮最後の入寮生と思われる竹下忠彦さんにも電話でお伝えさせていただきました。

Ⅳ.最後に

月寒は、①明治4年(1871年)、岩手県人44戸144名が入植し、開拓使が月寒(つきさっぷ)村と命名しました。②明治35年(1902年)、豊平、月寒、平岸の3村が合併し豊平村となりました。③その後昭和36年(1961年)豊平町が札幌市に合併され今日に至っています。思えば、北大も岩手県人が開学当初から学生として入学してきております。月寒村とは無縁ではないように思います。

「つきさっぷ郷土資料館」の正面入り口

さっぽろ・ふるさと文化百選

北部軍司令官官邸として建築された洋館

洋館の平面図

北海道大学月寒学寮寮生・OB名簿

《投稿者》八重樫幸一(S41年恵迪寮入寮、恵迪寮同窓会相談役・広報委員会顧問。月寒学寮には入寮していません。)