月別アーカイブ: 2016 10月

三島徳三北大名誉教授も9月18日付け道新の「本と旅する」に関して投稿されています

[サロン]

2016年10月14日付けで恵迪寮同窓会HPのサロンに、評伝「関矢孫左衛門」の著者石村義典君(S40入寮)が道新(9/18)「本と旅する」に登場した旨を掲載しましたが、同じ道新の記事を見て、三島徳三北大名誉教授も、ご自身のFacebookに投稿されているので、転載の上ご紹介します。

<以下、投稿文です>

≪野幌太々神楽と北越殖民社≫

北海道新聞日曜版2016年9月18日付けの「本と旅する」シリーズに野幌開拓のことが書かれている。村上龍の『希望の国のエクソダス』に野幌が出てくるからだ。

野幌(現在は江別市の一部)は1889年(明治22年)に北越殖民社によって開拓の鍬が入れられた。北越殖民社は旧長岡藩士の関矢孫左衛門、三島億次郎らによって、現在の長岡市につくられたもので、明治政府下で疲弊していた農民を組織し、北海道に新天地を求めたものであった。

創設者のひとりである関矢家は今でも野幌にある。関矢孫左衛門の孫である信一郎氏は、私と同じ北海道大学農学部の先輩で、農芸化学科の卒業である。関矢さんと私は、土壌肥料学の権威で遠友夜学校功労者でもあった石塚喜明教授(故人)を通じて親交がある。実は、娘夫婦が経営しているイタリア料理店ラ・フォルケッタも農園も、関矢さんからの借地なのだ。

野幌に入植した北越殖民社の末裔は、現在も野幌にたくさんいる。野幌神社では毎年(8月31日、9月1日)の例大祭で野幌太々神楽の奉納がある。これは、北越殖民社の誕生の地である新潟県長岡市周辺に伝わる舞を継承したものである。野幌小学校に通う私の孫(長女)は、舞子のひとりである。今年から3番目の孫(男子)も舞子になった(写真…(注)三島先生の投稿にはあるんですが、残念ながら技術的に未熟なため転載できませんでした)。

野幌小学校は、生徒数が50人くらいの小さな学校だが、地域の自然と伝統芸能を大事にしている。生徒と教師、父兄の絆も強い。村上龍が書いているように、「(この土地には)生きる喜びのすべて、家族愛と友情と誇り、そういったものがある。」

話は違うが、北越殖民社が生まれた長岡藩の明治維新前後の様子について、司馬遼太郎が『峠』という小説に書いている。主人公は長岡藩家老・河井継之助である。継之助は北越殖民社の創立者のひとりである三島億次郎とは幼馴染である。

戊辰戦争において、長岡藩は薩長率いる官軍に徹底抗戦し、継之助は戦闘中の銃創がもとで敗走中に無念の死を遂げる。だが、長岡藩は幕府軍の拠点・会津藩と合流し、さらに奥羽越列藩同盟を31の藩でつくり、官軍と戦った。結果はご承知のとおり、官軍の圧勝で、榎本武揚や土方歳三らの残党は、蝦夷地に逃れ、一時期「蝦夷共和国」をつくるが、函館戦争で官軍に敗れ、土方は戦死する。

再び飛躍するが、今年夏の参議院選挙で自公が圧勝したが、東北と新潟県の一人区では、秋田県を除き、野党共闘候補がいずれも勝利した。奥羽越列藩同盟の再現を思わせる。ちなみに秋田藩(佐竹氏)は戊辰戦争でも幕府軍に寝返った。

明治新政府は大国主義を掲げて東アジアを侵略し、いまの安倍政権も「強い日本を取り戻す」と言って、グローバリズム・成長戦略を突っ走る。その路線を6割の国民が支持している。

地域の絆を大切にし、地産地消の小さな経済圏と武器のない平和な社会を作り出す「ローカリズム」こそ、いま改めて追求すべき方向ではないか。そういったことを野幌太々神楽と村上龍『希望の国のエクソダス』から夢想する。

(追)

郷土史の傑作と言われる『野幌部落史』は、関矢孫左衛門の子息である関矢留作(東京大学農業経済学科卒業)によってまとめられ、同氏の病没後、妻の関矢マリ子さんによって陽の目を見ました。

以上

宍戸コレクション

[サロン]

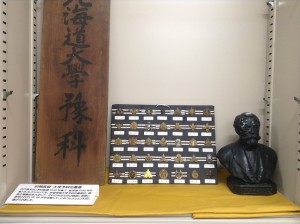

クラーク会館の隣に新設された大学文書館にある宍戸コレクションを見て来ました。

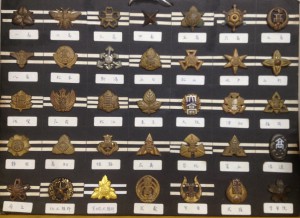

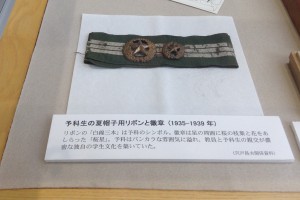

旧制高校の徽章を取集したもので解説には

「宍戸昌夫氏(予科医類1939年終了、医学部1942年卒業)のコレクションです。京城帝国大学予科の徽章は戦後の複製品を入手して、それ以外のものは戦前に実際に使用していた34点を収集して、このコレクションを成し遂げられました。」とあります。

大学文書館は平日9:30~16:30開館公開されており、恵迪寮の献立表なども展示されています。

事務局長 佐藤 市雄

(北大大学文書館所蔵)

評伝「関矢孫左衛門」の著者石村義典君(S40入寮)道新(9/18)「本と旅する」に登場!

[サロン]

北海道新聞、9/18日曜Navi「本と旅する」~野幌~で、村上龍「希望の国エクソダス」の紹介記事に、江別市東野幌の史跡「千古園」にある樹齢120年のブナの巨木(ブナの北限は黒松内ではない)の大写しの写真とともに野幌地区の開拓に尽くした関矢孫左衛門(現野幌森林公園は彼の遺産)の評伝を著したS40年恵迪寮入寮・元道立図書館司書・石村義典君が記者のインビューに応えてその感慨を述べています。

小説「希望の国エクソダス」は、中学生80万人が集団不登校を始め、その閉塞感からの脱出先としての希望の地野幌-ノホロに集団移住して「独立国家」を樹立していく話です。

石村君は、その話と関矢孫左衛門の生き方を重ねて、「安住の地も、地位も名誉も放り投げて野幌開拓に懸ける志の高さ。豪放ですよね」と断言しています。

今の閉塞感に満ちた日本の現状を打破する「豪放な志」を今一度考えさせられます。

以上

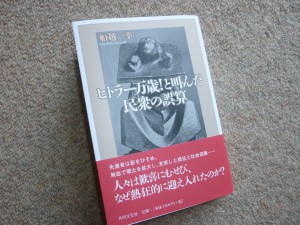

S28年入寮・船越一幸君が『ヒトラー万歳!と叫んだ民衆の誤算』を出版しました

[サロン]

1932年(昭和7年)生まれの船越君は、北大(法学部)卒業後北海道放送(HBC)に就職し、ディレクター、プロデューサーを務めた後、定年直前に北海商科大学に転じ、講義とゼミで10年間を過ごしました。

<以下、著者の文章をベースにまとめてあります>

本書は、ヒトラー自身を直接描かず、当時のドイツ(いや、世界)を代表するドイツの芸術家・哲学者・科学者・映画人・民衆の側からのファシズムへのアプローチ振りをあぶり出しています。

第一次大戦後の混乱と賠償金の重圧に加えて世界大恐慌の嵐が吹き荒れたドイツで、人々が何よりも望んだのは経済の再建と社会の秩序でした。 そうした人々の願望をすくいとったヒトラーは失業問題を解決して経済を繁栄させ、若者に対して新しい仕事と名誉を用意しました。代表的なのがSS(ヒトラーの私的護衛隊)です。

ヒトラーの快進撃は、次のとおりです。民衆は喜んで、ドイツの未来をヒトラーに託しました。

①選挙でナチスが第一党となり、ヒトラーが1933年1月30日、首相の座につきます。

②同年2月に、国会議事堂放火事件が起こり、ただちに共産党員のオランダ人が逮捕、12月に死刑を執行。

③3月には、最初の強制収容所が作られ、反ナチを捕えて収監。

④3月23日、立法機関を帝国議会から政府に移し、憲法改正の全権限を政府に賦与し「全権委任法」を可決させ、合法的にヒトラー独裁への道が切り開きます。

全権委任法の正式名称は「民族および国家の危難を除去するための法律」といいます。

⑤5月10日の夜、ベルリン大学始め全国25の大学で「非ドイツ的」とされた書物を焼き払いました。焚書です。2万とも2万5千冊ともいわれる文学・哲学などの書籍が焼き捨てられました。嬉々として焚書を行ったのは、ヒトラーとナチズムにドイツの未来を託した多くの大学教授や学生たちでした。この夜空を焦がす焚書を、ナチ党員でもないボン大学教授ハンス・ナウマンは「心底を揺さぶるまでに美しい」と言っています。

⑥6月に、各政党を解散させる布告を出します。

⑦7月、「政党の新設を禁止する法律」で、ナチスが唯一の合法政党になりました。

断種法も制定され、その対象は広義の精神病者、先天性の盲人および聾唖者、重度アルコール依存症の人たちでした。一時、安楽死計画も実行されました。ドイツ人であっても、ヒトラーに従順なだけではだめで、純粋で健全なアーリア(ドイツ)人だけが生存を許されるのです。

⑧11月、国民投票で95%の国民がナチの政策を支持。これで名実とともにヒトラー独裁が確立したのです。 当初は、「ヒトラーの三日天下」に過ぎないと考えていた知識層特有の楽観的観測は、瞬く間に消え去りました。

⑨1938年3月に、オーストリアを併合し、偉大なドイツの夢が実現しました。

⑩1939年9月1日、ポーランドに侵攻。 この後は、国内外での残虐行為の拡大と、そして最後は滅亡へ向かっていきます。

このような中で、知識人はどのような行動をとったのでしょうか。そして民衆はどのように狂気の宴に参画して行ったのでしょうか。 本書では、著名人についてこと細かく描かれています。

歴史が現在を照らし出す鏡であるとするなら、現代日本をヒトラーおよびナチス・ドイツという鏡に映し出すと、いったい何がみえてくるのでしょう。

船越君発行の本は、次のとおりです。

■著書名:ヒトラー万歳!と叫んだ民衆の誤算

■初版発行:2016年10月10日

■著者:船越 一幸

■発行者:木野口 功

■発行所:株式会社共同文化社

■単行本:196ページ

■定価:本体1500円+税

■購入方法:書店にない場合はアマゾンでネット販売しています。

宍戸昌夫君生誕百年記念 大寮歌祭開催報告

[東日本支部] [東日本支部からのお知らせ]

ご案内の連絡もせず失礼しました。

東日本支部恒例の集合写真です。

もう少し閲覧されたい方は⇒

恵迪寮寮歌祭2016へのログインはこちら

⇒ http://photoget.jp/sys/UserRegister/GuestLogin.aspx?rid=CFIBKJNL

Amor Omnia Vincit (愛はすべてを征服す)

アモール オムニア ヴィンチィット

※宍戸昌夫君の「寮歌指導」映像は画素数?オーバーの為しばしご猶予を。