アーカイブ

宍戸コレクション

[サロン]

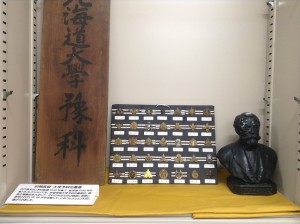

クラーク会館の隣に新設された大学文書館にある宍戸コレクションを見て来ました。

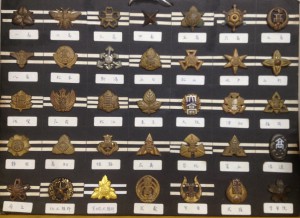

旧制高校の徽章を取集したもので解説には

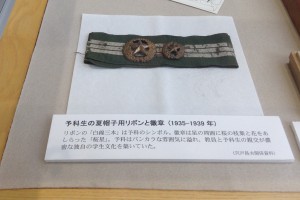

「宍戸昌夫氏(予科医類1939年終了、医学部1942年卒業)のコレクションです。京城帝国大学予科の徽章は戦後の複製品を入手して、それ以外のものは戦前に実際に使用していた34点を収集して、このコレクションを成し遂げられました。」とあります。

大学文書館は平日9:30~16:30開館公開されており、恵迪寮の献立表なども展示されています。

事務局長 佐藤 市雄

(北大大学文書館所蔵)

評伝「関矢孫左衛門」の著者石村義典君(S40入寮)道新(9/18)「本と旅する」に登場!

[サロン]

北海道新聞、9/18日曜Navi「本と旅する」~野幌~で、村上龍「希望の国エクソダス」の紹介記事に、江別市東野幌の史跡「千古園」にある樹齢120年のブナの巨木(ブナの北限は黒松内ではない)の大写しの写真とともに野幌地区の開拓に尽くした関矢孫左衛門(現野幌森林公園は彼の遺産)の評伝を著したS40年恵迪寮入寮・元道立図書館司書・石村義典君が記者のインビューに応えてその感慨を述べています。

小説「希望の国エクソダス」は、中学生80万人が集団不登校を始め、その閉塞感からの脱出先としての希望の地野幌-ノホロに集団移住して「独立国家」を樹立していく話です。

石村君は、その話と関矢孫左衛門の生き方を重ねて、「安住の地も、地位も名誉も放り投げて野幌開拓に懸ける志の高さ。豪放ですよね」と断言しています。

今の閉塞感に満ちた日本の現状を打破する「豪放な志」を今一度考えさせられます。

以上

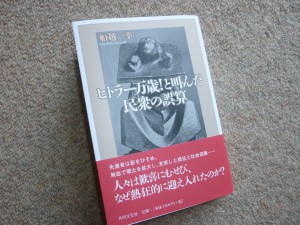

S28年入寮・船越一幸君が『ヒトラー万歳!と叫んだ民衆の誤算』を出版しました

[サロン]

1932年(昭和7年)生まれの船越君は、北大(法学部)卒業後北海道放送(HBC)に就職し、ディレクター、プロデューサーを務めた後、定年直前に北海商科大学に転じ、講義とゼミで10年間を過ごしました。

<以下、著者の文章をベースにまとめてあります>

本書は、ヒトラー自身を直接描かず、当時のドイツ(いや、世界)を代表するドイツの芸術家・哲学者・科学者・映画人・民衆の側からのファシズムへのアプローチ振りをあぶり出しています。

第一次大戦後の混乱と賠償金の重圧に加えて世界大恐慌の嵐が吹き荒れたドイツで、人々が何よりも望んだのは経済の再建と社会の秩序でした。 そうした人々の願望をすくいとったヒトラーは失業問題を解決して経済を繁栄させ、若者に対して新しい仕事と名誉を用意しました。代表的なのがSS(ヒトラーの私的護衛隊)です。

ヒトラーの快進撃は、次のとおりです。民衆は喜んで、ドイツの未来をヒトラーに託しました。

①選挙でナチスが第一党となり、ヒトラーが1933年1月30日、首相の座につきます。

②同年2月に、国会議事堂放火事件が起こり、ただちに共産党員のオランダ人が逮捕、12月に死刑を執行。

③3月には、最初の強制収容所が作られ、反ナチを捕えて収監。

④3月23日、立法機関を帝国議会から政府に移し、憲法改正の全権限を政府に賦与し「全権委任法」を可決させ、合法的にヒトラー独裁への道が切り開きます。

全権委任法の正式名称は「民族および国家の危難を除去するための法律」といいます。

⑤5月10日の夜、ベルリン大学始め全国25の大学で「非ドイツ的」とされた書物を焼き払いました。焚書です。2万とも2万5千冊ともいわれる文学・哲学などの書籍が焼き捨てられました。嬉々として焚書を行ったのは、ヒトラーとナチズムにドイツの未来を託した多くの大学教授や学生たちでした。この夜空を焦がす焚書を、ナチ党員でもないボン大学教授ハンス・ナウマンは「心底を揺さぶるまでに美しい」と言っています。

⑥6月に、各政党を解散させる布告を出します。

⑦7月、「政党の新設を禁止する法律」で、ナチスが唯一の合法政党になりました。

断種法も制定され、その対象は広義の精神病者、先天性の盲人および聾唖者、重度アルコール依存症の人たちでした。一時、安楽死計画も実行されました。ドイツ人であっても、ヒトラーに従順なだけではだめで、純粋で健全なアーリア(ドイツ)人だけが生存を許されるのです。

⑧11月、国民投票で95%の国民がナチの政策を支持。これで名実とともにヒトラー独裁が確立したのです。 当初は、「ヒトラーの三日天下」に過ぎないと考えていた知識層特有の楽観的観測は、瞬く間に消え去りました。

⑨1938年3月に、オーストリアを併合し、偉大なドイツの夢が実現しました。

⑩1939年9月1日、ポーランドに侵攻。 この後は、国内外での残虐行為の拡大と、そして最後は滅亡へ向かっていきます。

このような中で、知識人はどのような行動をとったのでしょうか。そして民衆はどのように狂気の宴に参画して行ったのでしょうか。 本書では、著名人についてこと細かく描かれています。

歴史が現在を照らし出す鏡であるとするなら、現代日本をヒトラーおよびナチス・ドイツという鏡に映し出すと、いったい何がみえてくるのでしょう。

船越君発行の本は、次のとおりです。

■著書名:ヒトラー万歳!と叫んだ民衆の誤算

■初版発行:2016年10月10日

■著者:船越 一幸

■発行者:木野口 功

■発行所:株式会社共同文化社

■単行本:196ページ

■定価:本体1500円+税

■購入方法:書店にない場合はアマゾンでネット販売しています。

9月24日の恵迪寮同窓会主催の文化講演会について投稿がありましたので紹介させていただきます

[サロン]

恵迪寮同窓会・文化講演(2016・9・24)の所感

2016・10・6 佐々木 忠(S40入寮)

「内村鑑三・有島武郎と千歳アイヌ民族――札幌農学校の歴史を見直す――」

~講師 北大名誉教授 井上勝生氏の講演(骨子)~

井上講師はこれまで北大史では軽視されてきた内村鑑三と有島武郎をとりあげ、詳細な1次史料に基づき、札幌農学校の実像の究明の道に分け入り、初々しい講演で熱演した。90人近い聴衆が聞き入った。

これまでの農学校像の根本的見直しの必要性を想起される刺激的なものであった。 質疑応答では、講演で取り上げられた上野正の孫(上野武彦・七飯町)が質問に立つなど、活発な雰囲気に包まれた。

◇ ◇

内村鑑三の新発見資料によれば、開拓使漁猟科の鑑三は千歳川・石狩川調査後の復命書で、「サケ漁を厳禁せば旧土人(アイヌ)飢餓に落陥する」と禁漁制度の見直しを上申したが否定され、辞任に及んだ。

アイヌ民族は「怠惰」扱いされてきたが、十勝の310戸のアイヌは請願書運動を行い、主体的な決断と集団的な行動力は目を見張るものがある。

1899年旧土人保護法が制定されたが屈辱的民族差別法でり、帝国議会で審議前に、和人上野正(前出)は官を辞しアイヌ民族組合長に就き、保護法案批判の長大論文を展開した。

他方、橋口文蔵は、虻田郡に600haの貸付を受け、1888年(M21)年札幌農学校長に就任(道庁第2部長兼職)するが、十勝アイヌ民族の共有金を株券に換えその会社が経営破綻する等で非職され、後の佐藤昌介らの植民論も「文明」論的でありアイヌ蔑視であった。

また有島武郎は1899年「星座」の中で、千歳川アイヌ・シムキをモデルとして千歳川のサケ漁禁止制度を通じてアイヌ民族への正当な注目と認識を示しているのが注目される。

内村が1882年に千歳川官営孵化場を視察、その後有島が1900年3月に4回生とともに千歳川へ旅行している。内村と有島の思想は、虐げられた民族(アイヌや朝鮮人)への平等視がみられる。そこには佐藤校長ら農学校への批判的言動をみてとれる。

以上

旧制高校校章と宍戸コレクション

[サロン]

2016年8月5日(金)の日本経済新聞文化欄に「◇あぁ旧制高 校章のロマン~資料館やOB各地に訪ね、記録と記憶を後世に残す◇」という文章が掲載されていました。詳細は別添記事のとおりですが、この中に「北大の『宍戸コレクション』」との件があります。ここに出てくる宍戸さんは、昨年亡くなられた宍戸昌夫先輩のことかと思いますが、同窓会員の皆様で「宍戸コレクション」をご存知の方はいらっしゃるでしょうか。著者は一高同窓会資料委員の方ですが、著者も触れているように、寮歌とともに校章にまつわるエピソードも多々あるものと思われます。ご存知の方は話題提供をお待ちします。 事務局長 佐藤 市雄

日経記事2016.8.5はこちらimg118