アーカイブ

クラーク像の背中

[サロン]

薄っすらと雪に覆われた12月2日のクラーク像周辺です。ところでクラーク像の背中を見たことはありますか?

そこには原作者の田嶼碩朗氏の名前がローマ字で彫られています。1926年北大開基50周年記念行事として建立されたときに依頼を受け田嶼碩朗氏が制作したもの。戦時中一時収用され1948年10月戦後加藤顕清氏が監修、原型を忠実に復元したものが現在のクラーク像とのこと。

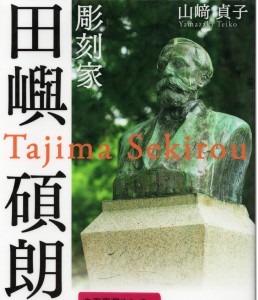

今年1月田嶼碩朗氏の末娘の山崎貞子氏による「彫刻家 田嶼碩朗」という本が出版された。(㈱共同文化社 刊)

山崎氏によれば、田嶼碩朗氏は東京美術学校(現在の東京芸大)を卒業し、明治、大正、昭和の3代にかけ活躍した芸術家である。

また、その中に、子息田嶼行平(ゆきへい)氏の「クラーク像と父」という文章も載せられている。田嶼行平氏は予科時代の恵迪寮生で昭和5年の入寮であった。医学部14期生で昭和14年に卒業されている。

行平氏の文章には、父碩朗が佐藤昌介総長、大島正健教授などクラーク博士の教え子にその人となりを聞きながら大変な努力と苦心の末制作したことが書かれているが、また次のような逸話も書かれている。「昭和5年、筆者が北大予科恵迪寮生時代のある真冬の夜コンパがあって寮友数名と寮歌をがなりながら薄野からの帰途、理学部前の寮の手前で、いきなりとびかかって来た暴漢からビンタを食らったのである。驚いた友人たちが取り押さえたところ、なんと父であった。家郷に少しも便りをよこさぬ倅を案じて、わざわざ東京から冬の津軽海峡を渡って、やっと札幌に着き、夜まで帰寮を待ちわびて、外に出たところへ、マイナス10度以下の吹雪の中を夏服一枚にマントをはおっただけの姿でいい気分で歩いている倅を見た途端、安堵と腹立ちが重なってカッときたらしいのである。・・・」

スパルタ式の教育だったとも書かれているが、内面は優しい芸術家の一面がよく表れているような気がする。そして、今も変わらぬ?恵迪寮生の当時の生活の一端がうかがえる文章でもあるように思う。尚、背中に彫られた文字も行平氏が書いた文字とのこと。

以下もご参照 http://www.tokachi.co.jp/news/201603/20160309-0023179.php

北海道大学ホームカミングデー2016を終えて(開催報告)

[サロン]

2016年9月24日(土)(を中心)に行われた「北海道大学ホームカミングデー2016」の開催報告が、『北大時報』平成28年10に掲載されましたのでご案内します。

恵迪寮同窓会のイベントについても掲載されています。 次のサイトをクリックしてください。

http://www.hokudai.ac.jp/bureau/news/jihou/jihou1610/751_02.html

以上

箱山昴汰君(H24入寮、北大医学部4年)の講演会に参加しました

[サロン]

講演会は、11月26日(土)の夕刻、北大近くのCafe&Bar ROGA(ロガ)で開催されました。参加者は男性6名、女性4名計10名でアット・ホームな講演会でした。。主催者の一人である波多腰純也(はたこし・じゅうや、H25入寮)君から参加の呼びかけがあったので、恵迪OBとして会誌「恵迪」の編集長である大隈昭二さん(S40入寮)と私・八重樫の2人が、本講演会に参加しました。

講演会に参加したのは、今回の講演者である箱山昴汰君に来年の夏に発行予定の会誌「恵迪」第17号に、「妊婦の姿で世界一周(仮題)」というテーマで投稿していただくことになっていたからです。

箱山君は、「母子保健の重要性を広める」をテーマに、2015年2月から2016年5月までの468日間をかけて世界一周をし、帰国後は日本一周もし、先月札幌に帰ってきたとのことです。世界一周では「妊婦体験ジャケット」を携え、43か国を回り、1000人以上の男性に妊婦体験の機会を提供しました。

男性が、重さ10kgほどの妊婦体験ジャケットを身につけて、妊婦体験をするということにやや違和感を感じていましたが、箱山君の話を聞いて納得しました。

今の日本では、女性が妊娠・出産で死亡することは極めて稀なことですが、東南アジア、南アジア、西アジア、アフリカ、南アメリカ等では、まだまだ多くの女性が妊娠・出産で命を落としているという現実があり、男性にも妊娠体験を通して「命」の大切さを理解してもらうことが旅の目的だったのでした。

アルバイトでためたお金での旅だったので、野宿やヒッチハイクを取り入れ、かつ南京虫との戦いをしながらの旅だったそうです。

箱山君の夢は、医師として国際的な保健・医療の仕事に携わることだそうです。彼は母子家庭で育ったそうですが、お母さんの愛情をいっぱい受けながら育ち、それが女性に対する優しさにつながったとも言っていました。ちなみに弟さんも、現在恵迪寮に入寮中です。

3年ほど前に訪問したアフリカの国で、そこの若者に「都ぞ弥生」を教えたそうです。今回もその国に行ったら、彼らは「都ぞ弥生」を覚えていて歌ってくれたとのことです。箱山君もびっくりしたと話していました。

講演後には歓談を行ない、参加者からは「旅や活動への凄まじいエネルギーを感じた」、「珍しい医学生に出会えた」等の感想や「海外で事件に巻き込まれないためにする事」、「女性1人で世界を旅するときの注意点」等の質問も出ました。

私は、この講演会で箱山君の肉体的・精神的な強靭さを感じ取ることができ、彼には「無限の可能性」が秘められているように思いました。

(注)なお、本講演会を企画したのは「北海道青年国際交流機構(北海道IYEO)」で、波多腰純也君はそこの副会長をしています。

講演を始めます(箱山昴汰君)

スタート画面

開会の挨拶をする波多腰純也君

講演中の箱山昴汰君

参加者と質疑応答する箱山昴汰君(左奥)

奥に鎮座する大隈昭二君

参加者①

参加者②

参加者③

以上

箱山昴汰君(北大医学部4年)の講演会について

[サロン]

主催者の一人である波多腰純也(はたこし・じゅうや)君から、標題の講演会について参加の呼びかけがありましたのでお知らせします。

ご都合のつく方は、是非参加ください。

主催者の波多腰純也君も、講師の箱山昴汰君も現在恵迪寮に在寮しています。OB/OGからすると 恵迪寮の後輩にあたるわけです。

<以下、波多腰さんからのメール文です>

11月26日(土)に今年度2回目となるビアンビを開催します。

今回の講演者は箱山昂汰さん(北大医学部4年生)です。

箱山さんは「母子保健の重要性を広める」をテーマに世界一周、日本一周を成し遂げられ先月札幌に帰ってこられました。

世界一周では「妊婦体験ジャケット」を携え、43か国を回り、1000人以上の男性に妊婦体験の機会を提供しました。

(参考ページ http://mainichi.jp/articles/20160824/k00/00e/040/265000c)

■日時:11月26日(土)17:00~19:00

■場所:Cafe&Bar ROGA(ロガ)札幌市北区北7条西5丁目5 (℡011-299-7559)

■内容:箱山さんの活動紹介、質問タイム

■参加費:800円(ケーキ・ワンドリンク付き)

■定員:15名

■参加申し込み〆切:11/19(土) それ以降の申し込みはご連絡ください。

■【参加申し込み方法】 以下のe-mailアドレスに、件名「ビアンビ11月参加」、本文に「氏名、連絡先、年齢」を明記し、送って下さい。

メールアドレス:jun_hatakoshi@eis.hokudai.ac.jp

junとhatakoshiの間に、アンダーバーがあります。

■定員は15名です。

■問い合わせ 波多腰純也(北海道IYEO所属)

連絡先:jun_hatakoshi@eis.hokudai.ac.jp もしくはhotcurrystreetjun@gmail.com

講演会のチラシを添付しておきます。クリックしてください。

以上

戦後の日米関係を振り返る~トランプ氏の勝利に寄せて

[サロン]

(1)結論から先に言います。

次の本を読むと今後の日米関係の理解に役立ちます。(私も恵迪寮の先輩であるA氏から薦められて読みました)

■書籍名 日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか

■著者 矢部宏治

■発行所 株式会社 集英社インターナショナル

■発売所 株式会社 集英社

■定価 本体1200円+税

(2)読んでみる価値がある理由等について

11月8日に行われたアメリカ大統領選挙は、大方の予想に反して共和党のドナルド・トランプが勝利をおさめた。

これは、トランプ氏が有能な大統領として職務を遂行してくれるであろうと期待されて選出されたわけではなく、アメリカの多国籍企業の海外での事業展開により企業は潤っても、国民の貧困度合いが高まり、それへの反逆としてトランプ氏に賭けてみたということではないだろうか。

だとすれば、トランプ氏の国内外に関わる政策は、従来と異なったものになっていくであろう。

既成の秩序の維持を期待していた人々は、民主党のヒラリー・クリントンが敗北したことに大きなショックを受けていることだろう。

さて、日本、アジア、そして世界に対するアメリカの政治・軍事・経済政策は大きく変化してくることが考えられる。 そうなったとき、多くの日本人は思考が混乱する可能性がある。「エッー!」、「まさか」、「何で」に陥らないようにするには、第二次大戦から今日に至るまでの日米関係を勉強しておく必要があろう。

国内でいくら結論ありきの神学論争を繰り返しても、戦後の日米関係を理解することにはならない。やはり、事実と論理性を組み合わせることによってのみ正当な日米関係の理解ができよう。

しかし日本の外務省は一貫して日米間の交渉の過程とその結果を隠蔽し続けてきた。大衆には情報を公開せず、被支配の対象としてひたすら政府に従わせておくのがよいという日本古来からの政治手法を取り続けてきたのである。

正確な情報を与えられない国民は、あれやこれやと推測して考えたり、語ったりしなければならなかった。そこでは「結論ありきの神学論争」が展開され、声の大きいもの、あるいは権力者寄りの発言をする者が珍重されるという政治風土が確立されてきた。

だが、アメリカは絶対機密以外の公文書については、順次公開し始めている。日本の政府・外務省がいくら隠蔽しても、アメリカの方から様々な情報を入手できる時代になってきた。

アメリカの公文書をベースにした書籍も出版されるようにもなり、本書もその一つである。 一読することをお勧めする次第である。

最後に本書を推薦した書評を紹介します。

以上