月別アーカイブ: 2015 9月

ホームカミングデー、寮歌の集いで恵迪OB大いに吠える(開催報告)

[事務局からのお知らせ]

お帰りなさい「エルムの杜」へ、をキャッチフレーズに9月26日(土)開催された北海道大学ホームカミングデー2015で、恵迪恵同窓会はクラーク会館大講堂で行われた歓迎式典・記念講演会のフィナーレに有志が法被姿で登壇し、「都ぞ弥生」斉唱の音頭をとるなど北大における恵迪寮同窓会の存在感を示しました。

このほか、午後からのクラーク会館大集会室で行われた恵迪寮同窓会主催の行事「文化講演と寮歌の集い」でも、OBや現寮生ら延べ100名近い参加がありました。

このうち第1部の文化講演では、北大における有島研究の第一人者でもある神谷忠孝名誉教授が「有島武郎と北大・恵迪寮」の演題で1時間半にわったって講演。

恵迪寮舎監時代の日誌や資料などから寮生がよく訓練され、談論風発の気概にみなぎっていたことを紹介。さらに社会主義、自由思想に傾注する有島が、農科大学を愛しながらも官学の学校に不満を持ち、妻安子の死去をきっかけに退職、作家として独立する一方、理想を貫く有島が父の遺した農場解放に向けて動き出す様を手紙などの資料をもとに解説しました。

最後に、婦人公論の女性編集者と軽井沢の別荘で心中するまで、時代に苦悩する“人間有島”の理想主義者としての生き方を紹介されました。

第2部の寮歌の集いには、傘寿(80歳)を大幅に超えた大先輩から、10代の現寮生までなんと70歳以上の年の差を超えて幅広い仲間が参加。

元応援団の谷口哲也君(S48)の音頭で恒例の「都ぞ弥生」を斉唱した後、氏平増之君(S38)や千川浩治君(S40)の指導でドイツ語版、ロシア語版、アイヌ語版の「都ぞ弥生」を熱唱しました。また、2年がかりで語訳した中国語版は東京から駆けつけた須賀正太郎君(S28)が同年輩の仲間らと合唱。

さらに、現在同窓会で進行中の3種の音源でつくる「都ぞ弥生」CD制作に協力してくれている北大交響楽団の弦楽四重奏のメンバーも参加し、バイオリン等で「都ぞ弥生」のほか名寮歌を演奏してくれました。

遠来の参加者の中には、在寮中、豪快な応援団活動で鳴らした坂口謙一郎君(H19)も十勝・上士幌町から奥さんの知子さんと参加、夫唱婦随で唱っていました。

各年代順で名寮歌を蛮歌放声したあと、「都ぞ弥生」を5番まで歌い、最後に来年の再会を期して「別離の歌」で締めとしました。

恵迪寮同窓会会誌「恵迪」編集委員長 大隈昭二(S40)記

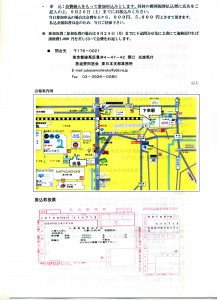

2015年恵迪寮同窓会東日本大会のご案内

[東日本支部からのお知らせ]

同窓会会則15条により「東日本大会」を下記のとおり開催いたします。

ささやかなボランティア活動

[サロン]

昨日(9月12日)、「開拓の村」の建物の外壁にボランティアの手で保護塗料を塗る催しが行われた。

集まったボランティアの人数は60数名であった。恵迪寮関係者は、確認しうる範囲で4名であった。

ご存知のように開拓の村には、今後保存作業が必要になる旧恵迪寮舎がある。

さて集まったボランティアのうち20名が旧大石三省堂支店(帯広町)の作業班、残り40数名が旧近藤染舗(旭川市)の作業班に振り分けられた。因みに、八重樫幸一(S41)は旧大石三省堂支店の作業班、氏平増之君(S38)、木村正博君(S41)、関俊一君(S52)の3名は旧近藤染舗の作業班に配属された。

作業は、まず紙やすりで外壁の汚れを落とし、次に防腐効果がある保護塗料を刷毛で塗るというものであった。作業方法については、事務局である和信化学工業㈱の社員が指導した。全くの素人でも作業を行なうことはできた。

旧大石三省堂支店の作業には、啓成高校(正式には、北海道札幌啓成高等学校という)新聞局の女子高生3名が記者として、顧問の先生に引率されて参加していた。どうやら12月発行の新聞のネタにするらしい。盛んに作業風景の写真を撮っていたが、作業にも熱心に取り組んでおり好感がもてた。

参加者全員は老若男女を問わず、無償活動であっても意識は高く、指示待ち人間は一人もおらず積極的に作業に取り組んでいた。札幌やその近郊にも、こんな素晴らしい人がいるのかと思うと嬉しくなった。

以上

午前9時50分からの「北大ホームカミングデー2015」に参加しましょう♪☆♪☆♪

[事務局からのお知らせ]

<結論>

結論から申し上げますと、9月26日(土)開催の「北海道大学ホームカミングデー2015」に、午前9時50分から始まる全学行事からご参加していただきたいのです。

そして、ホームカミングデーの事前登録についてもご協力をお願いしたいのです。

登録方法は、次のアドレスからできます。

【ホームカミングデー事前登録】

http://www.hokudai.ac.jp/home2015/registration/

なお、当日の行事予定は、次のアドレスで見ることができます。

【当日の参加プログラム】

http://www.hokudai.ac.jp/home2015/program/

恵迪寮で過ごした者のパワーを示したいと思います。事前登録・ご参加をよろしくお願いいたします。

<恵迪寮同窓会の活動方針>

恵迪寮同窓会は、現在の第3代恵迪寮の供用開始と相前後して、昭和58(1983)年3月に発足しました。

発足以来、会員相互の親睦を図るとともに、旧恵迪寮舎の文化財としての維持発展に努め、また寮歌の高唱や「都ぞ弥生」の普及活動を通し、母校の活性化と発展に寄与することを運営の柱としてきました。

この目的のため、開拓の村にある旧寮舎内の歴史的文化財の補修や植樹等に取り組み、道内外の高校生等が修学旅行で旧寮舎を見学したとき、是非北海道大学に入りたいと思っていただくよう努めてきました。(因みに開拓の村の旧寮舎敷地には、都ぞ弥生の歌詞に出てくるすべての樹木を植えてあります。)

また毎年1月に行われる「新年歌始めの会」や北海道支部・東日本支部・西日本支部が持ち回りで行う「大寮歌祭」には、北大総長、理事副学長等にご参加いただき、共に肩を組んで寮歌を高唱してまいりました。

さらには例年4月に行う年1度の「恵迪寮同窓会理事会」にも、毎年理事副学長にご参加いただき、北大の現況につてのご説明を受けております。

平成19年の「恵迪寮命名百年記念」では、北大原始林の中にある歌碑「都ぞ弥生」を改修のうえ北大に寄贈するとともに、寮歌CD・ポストカード・記念オルゴール制作等の事業を行なっています。

平成24年の「都ぞ弥生百年記念」では、北海道放送(HBC)でドキュメンタリードラマ「清き國ぞとあこがれぬ」を放映し、さらには平成23・24年入学の全新入生に対し「都ぞ弥生」CDを配布しました。

これらの事業は、母校北海道大学のご協力・ご支援を得つつ実行しております。母校の発展は同窓会の発展につながり、同窓会の発展は母校の発展につながると確信しております。

今回は母校のメイン事業である「北海道大学ホームカミングデー」に協力をし、その中で同窓会の発展を図っていきたいと考えております。

恵迪寮同窓生皆さまの全面的なご協力をお願いする次第です。

以上

開識社講演会とは?

[事務局からのお知らせ]

「開識社」とはあまりなじみのない言葉だと思います。

そこで「開識社」について簡単にご説明するとともに、平成になって以降恵迪寮同窓会北海道支部(一部同窓会本部実施分も含む)主催で、どのような講演会が行われてきたかについて添付の「開識社講演会の歴史」でご紹介します。

札幌農学校開校当時のクラーク先生の学生に対する啓発の意気ごみを、現役学生ではないが、同窓生である私たちとしても少しでも受け継いでいきたいとの思いで講演会を開催しております。

これからもご支援のほどよろしくお願いいたします。

開識社講演会の歴史